pieris

SS14 Pieris Bridge

Massimiliano BRESSAN

Fabio BUFFOLINI

Fabio BUFFOLINI

Nella prima metà dell’Ottocento, iniziarono i primi studi per realizzare una nuova viabilità tra l’abitato di Pieris e quello di Fiumicello, per potenziare gli scambi commerciali tra Monfalcone e la Bassa friulana con l’ausilio di un ponte stradale a collegare le due sponde del fiume. La progettazione venne affidata all’ingegnere Carlo Baubella, formatosi al Politecnico di Vienna e specializzato nella realizzazione di strade e infrastrutture civili, e prevedeva la costruzione di una poderosa opera di 33 campate in rovere e abete e due testate in pietra.

Il cantiere venne avviato negli anni Settanta dell’Ottocento con l’istituzione di due Comitati stradali, uno a Monfalcone e uno a Cervignano, con il compito di supervisionare le attività del Comitato distrettuale all’esecuzione del nuovo ponte sull’Isonzo, di approvarne le spese e di verificare i rendiconti periodici sullo stato di avanzamento dei lavori.

Il primo ponte stradale di Pieris venne completato nel 1872 e costituiva l’asse di collegamento principale lungo la direttrice Udine-Trieste. Infatti, nel medesimo periodo storico vennero costruiti nei paesi limitrofi due ulteriori ponti in legno, a Turriaco e a Cassegliano, che venivano utilizzati come opzioni secondarie e che servirono a convogliare tutto il traffico ogni qualvolta il transito sul ponte di Pieris veniva interrotto. Da questa proliferazione di ponti si alimentò in seguito, nelle fasi che precedettero la scelta della realizzazione del ponte in muratura ad oggi esistente, una diatriba tra i paesi confinanti e interessati a determinare quale fosse effettivamente il luogo più opportuno per sviluppare il nuovo manufatto. Alla fine, il ponte stradale venne realizzato poco più a nord del punto dove da secoli sorgeva un “passo della barca”. Quest’ultima direttrice, infatti, era meno adatta ad essere utilizzata per la realizzazione del manufatto, e l’individuazione di un nuovo asse permetteva un collegamento più diretto dal punto di vista viario, e una realizzazione tecnicamente più agevole dell’opera, specie rispetto alla messa a dimora degli appoggi nel letto del fiume, le cui correnti erano già all’epoca note per essere considerate “dispettose”.

Già dieci anni dopo la sua ultimazione, il ponte dovette essere più volte restaurato, sostituendo le parti ammalorate con altrettante strutture in ferro e pietra, a causa delle acque impetuose del fiume e del transito sempre più frequente di mezzi pesanti.

Poco più a monte, nel 1894, venne portato a termine il primo ponte ferroviario della linea Trieste-Venezia.

A seguito dell’entrata in guerra dell’Italia, il 24 maggio 1915, i ponti furono fatti saltare dagli austriaci. Una passerella in legno fu realizzata a ridosso del ponte stradale, altre furono realizzate lungo il corso del fiume. I ponti di Pieris vennero risistemati dal Genio militare italiano, per essere poi di nuovo danneggiati, questa volta dallo stesso esercito italiano al momento della rotta di Caporetto. Gli Austriaci provvidero a riadattarli nel corso del 1918.

Le strutture in legno alcuni anni dopo erano già in precario stato di conservazione e vennero disposte alcune limitazioni relativamente a velocità dei mezzi in transito - 15 chilometri all’ora - e a peso di ciascun carico transitante sul ponte – 50 quintali - nonché una sorveglianza dell’opera contro danneggiamenti e furti.

Nei cinque anni seguenti il transito sul ponte di legno di Pieris dovette essere periodicamente sospeso, per permetterne il parziale rifacimento, con estremo disagio per la movimentazione delle persone e delle merci. Soltanto all’inizio degli anni Trenta l’Azienda Autonoma Statale della Strada prese in carico la progettazione del nuovo manufatto, da realizzarsi lungo il tratto della neonata strada statale 14.

Il nuovo ponte stradale in muratura venne solennemente inaugurato dal Duca d’Aosta nel 1933.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, a testimonianza dell’importanza strategica del collegamento viario, il ponte venne nuovamente danneggiato, per poi essere nuovamente riqualificato alla fine della stessa. All’inizio degli anni 2000, il ponte è stato oggetto ad importanti interventi di messa in sicurezza, di ripristino strutturale complessivo e di riqualificazione delle finiture ammalorate.

Il cantiere venne avviato negli anni Settanta dell’Ottocento con l’istituzione di due Comitati stradali, uno a Monfalcone e uno a Cervignano, con il compito di supervisionare le attività del Comitato distrettuale all’esecuzione del nuovo ponte sull’Isonzo, di approvarne le spese e di verificare i rendiconti periodici sullo stato di avanzamento dei lavori.

Il primo ponte stradale di Pieris venne completato nel 1872 e costituiva l’asse di collegamento principale lungo la direttrice Udine-Trieste. Infatti, nel medesimo periodo storico vennero costruiti nei paesi limitrofi due ulteriori ponti in legno, a Turriaco e a Cassegliano, che venivano utilizzati come opzioni secondarie e che servirono a convogliare tutto il traffico ogni qualvolta il transito sul ponte di Pieris veniva interrotto. Da questa proliferazione di ponti si alimentò in seguito, nelle fasi che precedettero la scelta della realizzazione del ponte in muratura ad oggi esistente, una diatriba tra i paesi confinanti e interessati a determinare quale fosse effettivamente il luogo più opportuno per sviluppare il nuovo manufatto. Alla fine, il ponte stradale venne realizzato poco più a nord del punto dove da secoli sorgeva un “passo della barca”. Quest’ultima direttrice, infatti, era meno adatta ad essere utilizzata per la realizzazione del manufatto, e l’individuazione di un nuovo asse permetteva un collegamento più diretto dal punto di vista viario, e una realizzazione tecnicamente più agevole dell’opera, specie rispetto alla messa a dimora degli appoggi nel letto del fiume, le cui correnti erano già all’epoca note per essere considerate “dispettose”.

Già dieci anni dopo la sua ultimazione, il ponte dovette essere più volte restaurato, sostituendo le parti ammalorate con altrettante strutture in ferro e pietra, a causa delle acque impetuose del fiume e del transito sempre più frequente di mezzi pesanti.

Poco più a monte, nel 1894, venne portato a termine il primo ponte ferroviario della linea Trieste-Venezia.

A seguito dell’entrata in guerra dell’Italia, il 24 maggio 1915, i ponti furono fatti saltare dagli austriaci. Una passerella in legno fu realizzata a ridosso del ponte stradale, altre furono realizzate lungo il corso del fiume. I ponti di Pieris vennero risistemati dal Genio militare italiano, per essere poi di nuovo danneggiati, questa volta dallo stesso esercito italiano al momento della rotta di Caporetto. Gli Austriaci provvidero a riadattarli nel corso del 1918.

Le strutture in legno alcuni anni dopo erano già in precario stato di conservazione e vennero disposte alcune limitazioni relativamente a velocità dei mezzi in transito - 15 chilometri all’ora - e a peso di ciascun carico transitante sul ponte – 50 quintali - nonché una sorveglianza dell’opera contro danneggiamenti e furti.

Nei cinque anni seguenti il transito sul ponte di legno di Pieris dovette essere periodicamente sospeso, per permetterne il parziale rifacimento, con estremo disagio per la movimentazione delle persone e delle merci. Soltanto all’inizio degli anni Trenta l’Azienda Autonoma Statale della Strada prese in carico la progettazione del nuovo manufatto, da realizzarsi lungo il tratto della neonata strada statale 14.

Il nuovo ponte stradale in muratura venne solennemente inaugurato dal Duca d’Aosta nel 1933.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, a testimonianza dell’importanza strategica del collegamento viario, il ponte venne nuovamente danneggiato, per poi essere nuovamente riqualificato alla fine della stessa. All’inizio degli anni 2000, il ponte è stato oggetto ad importanti interventi di messa in sicurezza, di ripristino strutturale complessivo e di riqualificazione delle finiture ammalorate.

Fig.1 Anonimo, Inaugurazione del ponte di Pieris Fig.2 Anonimo, foto storica del ponte con le 15 campate

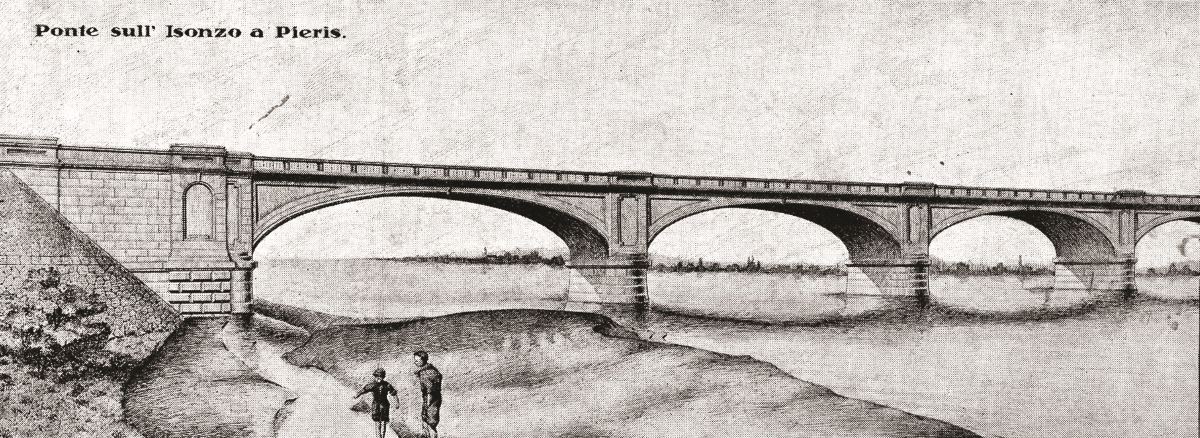

Anonimo, Disegno a mano del ponte in muratura di Pieris

Fig.3 Anonimo, Novembre 1917 - Traghetto su barche e sullo sfondo il ponte di legno distrutto

Fig.4 Anonimo, Ponte in legno di Pieris distrutto nel novembre 1917

Fig.4 Anonimo, Ponte in legno di Pieris distrutto nel novembre 1917

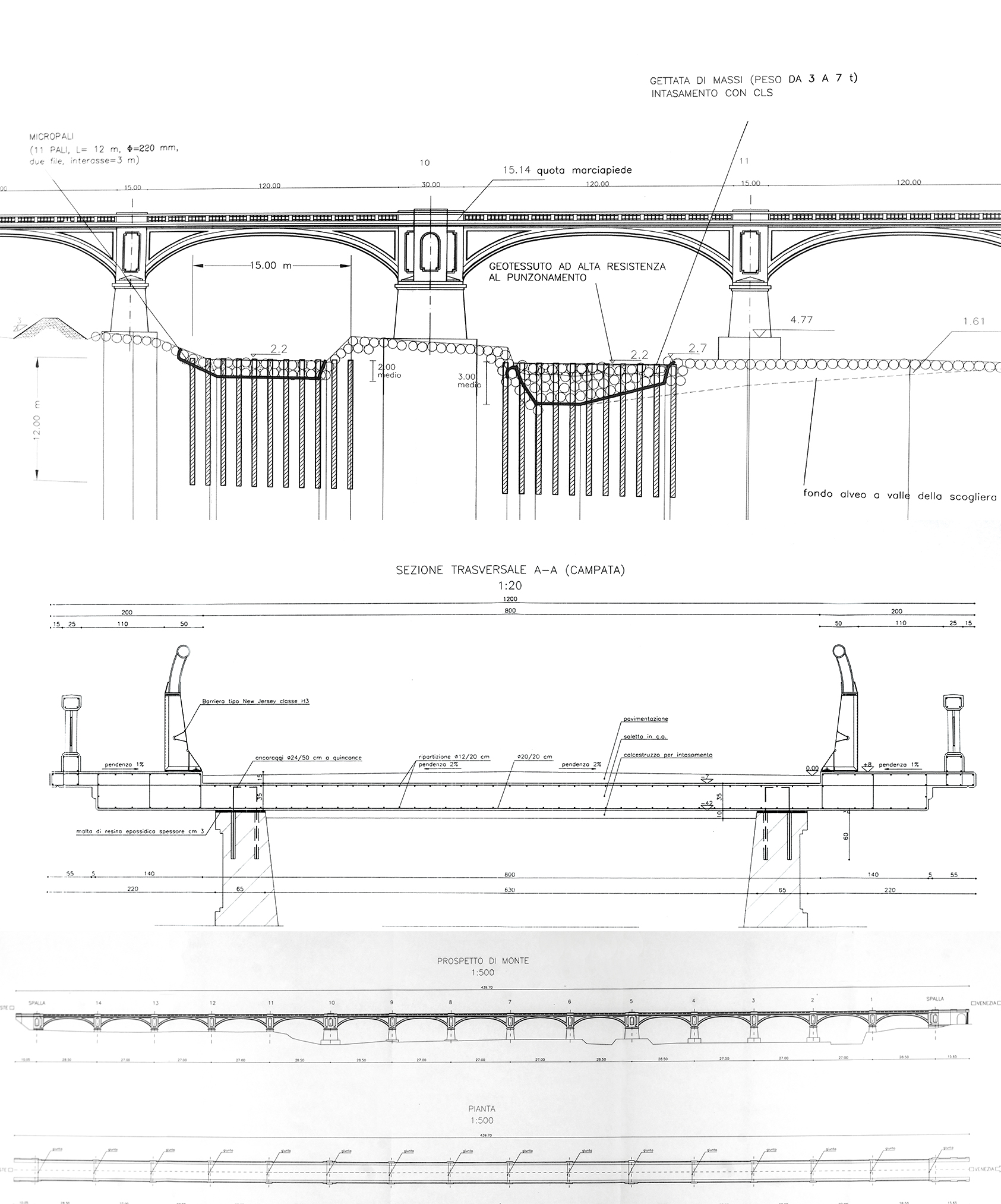

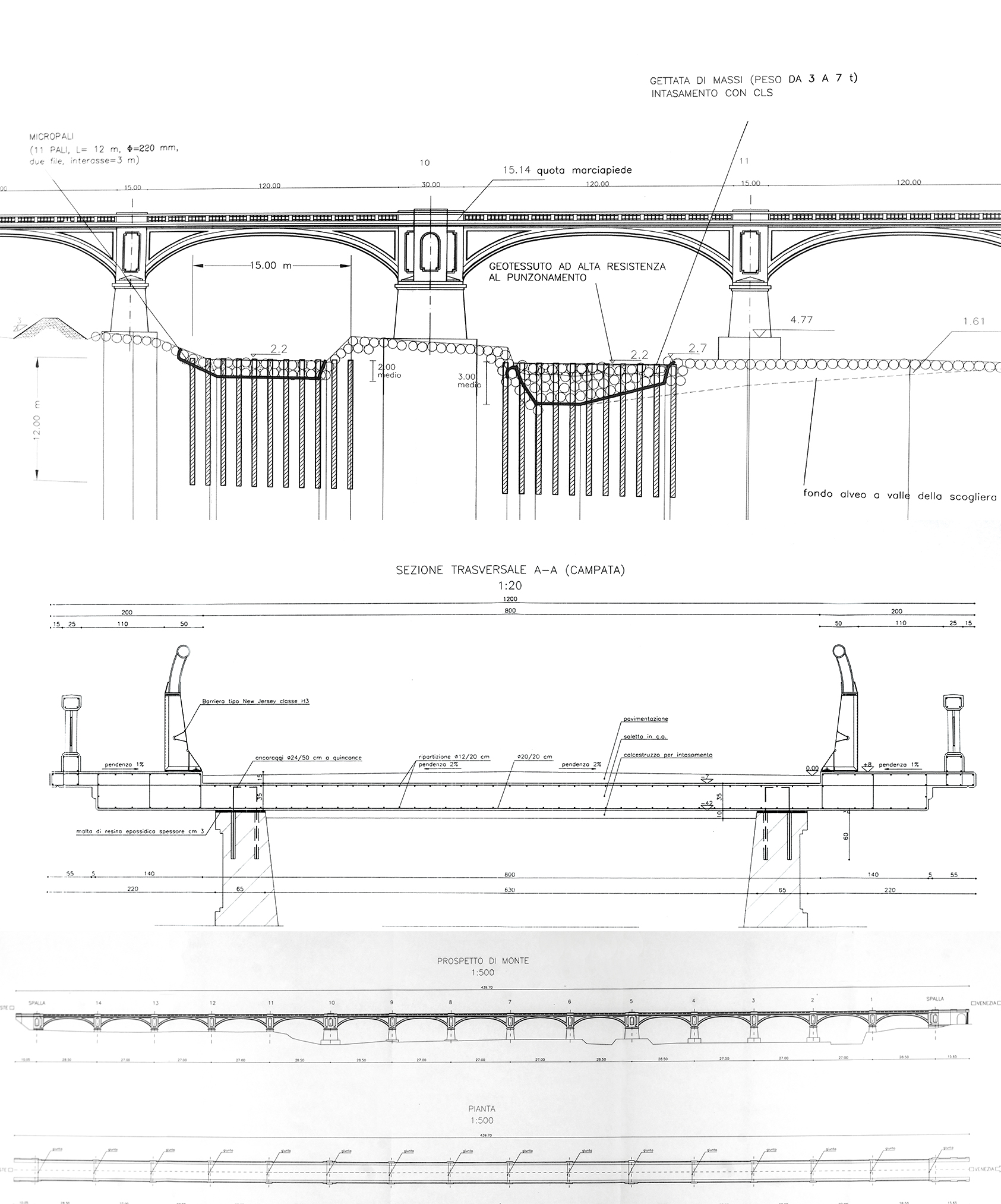

TECNICA

Il ponte di Pieris ha uno sviluppo lineare di circa 440 metri ed è costituito da quindici campate ad arco in muratura che poggiano su quattordici pile e due spalle, sulla direttrice Venezia-Trieste. La luce delle arcate varia da 27 a 28,5 metri: le pile sono realizzate sopra robusti dadi di fondazione in calcestruzzo ed, eccetto la quinta e la decima pila in direzione Venezia-Trieste, presentano sezione portante sempre in calcestruzzo a base rettangolare, di dimensioni pari a 3,7 metri di larghezza e 10,2 metri di profondità, che va leggermente rastremandosi per un’altezza complessiva, per le pile più alte, di 4,5 metri; la quinta e la decima pila presentano sezione maggiorata di dimensioni pari a 6,7 metri di larghezza e 10,8 metri di profondità.Le variazioni di dimensione delle pile e delle campate, assieme ai rivestimenti e alle finiture utilizzati che riproducono elementi tipici dello stile littorio (bocciardature, modanature, elementi decorativi in rilievo), attribuiscono all’opera carattere di monumentalità. L’effetto viene ulteriormente accentuato da una balaustra decorativa che si sviluppa su entrambi i lati dell’impalcato per tutta la lunghezza del ponte, composta da una serie di colonnine in muratura e interrotta, in corrispondenza delle pile, da muretti aventi medesima altezza.

L’impalcato presenta uno sviluppo trasversale pari a 12 metri e schematicamente può essere assimilato ad una trave su due appoggi posti a interasse pari a circa 6,9 metri, con due mensole di 2,5 metri aventi carico di punta costituito dal carico proprio della balaustra. Realizzato originariamente anch’esso in calcestruzzo, era stato progettato per una sede stradale di sezione trasversale pari a 8 metri e due marciapiedi rialzati rispetto alla sede stradale.

TECNICA

Il ponte di Pieris ha uno sviluppo lineare di circa 440 metri ed è costituito da quindici campate ad arco in muratura che poggiano su quattordici pile e due spalle, sulla direttrice Venezia-Trieste. La luce delle arcate varia da 27 a 28,5 metri: le pile sono realizzate sopra robusti dadi di fondazione in calcestruzzo ed, eccetto la quinta e la decima pila in direzione Venezia-Trieste, presentano sezione portante sempre in calcestruzzo a base rettangolare, di dimensioni pari a 3,7 metri di larghezza e 10,2 metri di profondità, che va leggermente rastremandosi per un’altezza complessiva, per le pile più alte, di 4,5 metri; la quinta e la decima pila presentano sezione maggiorata di dimensioni pari a 6,7 metri di larghezza e 10,8 metri di profondità.Le variazioni di dimensione delle pile e delle campate, assieme ai rivestimenti e alle finiture utilizzati che riproducono elementi tipici dello stile littorio (bocciardature, modanature, elementi decorativi in rilievo), attribuiscono all’opera carattere di monumentalità. L’effetto viene ulteriormente accentuato da una balaustra decorativa che si sviluppa su entrambi i lati dell’impalcato per tutta la lunghezza del ponte, composta da una serie di colonnine in muratura e interrotta, in corrispondenza delle pile, da muretti aventi medesima altezza.

L’impalcato presenta uno sviluppo trasversale pari a 12 metri e schematicamente può essere assimilato ad una trave su due appoggi posti a interasse pari a circa 6,9 metri, con due mensole di 2,5 metri aventi carico di punta costituito dal carico proprio della balaustra. Realizzato originariamente anch’esso in calcestruzzo, era stato progettato per una sede stradale di sezione trasversale pari a 8 metri e due marciapiedi rialzati rispetto alla sede stradale.

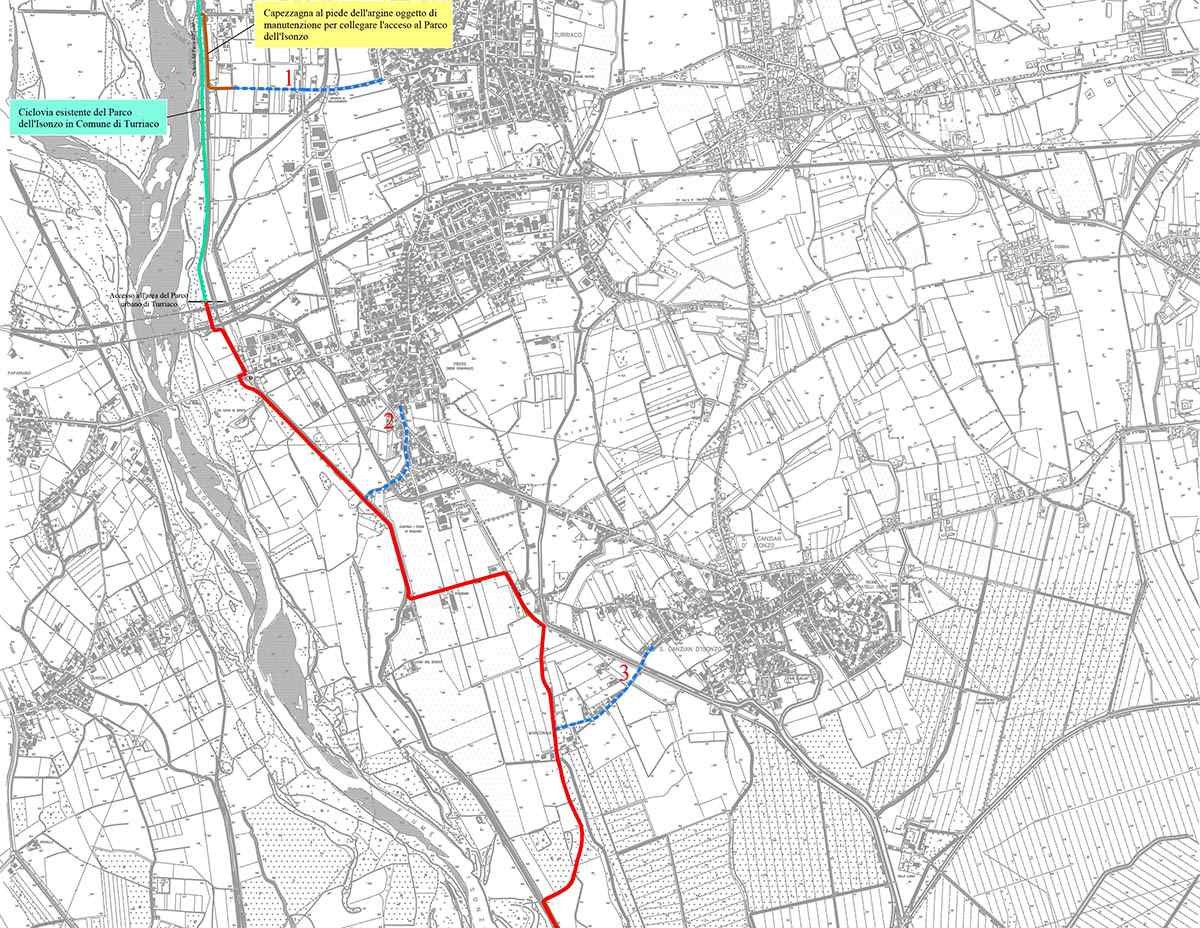

ATTUALITÀ

L’asse viario che attraversa il ponte stradale di Pieris conserva la propria importanza e strategicità di collegamento tra le ormai ex Province di Udine e Gorizia, esattamente come accadde fin dalla realizzazione del primo ponte in legno del 1872. Il ponte è recentemente stato individuato come punto di interesse per lo sviluppo dell’area in prospettiva turistica, in particolare rientrando in un sistema di percorsi ciclabili in parte già realizzati e in parte di futura realizzazione, che coinvolgono e sempre più coinvolgeranno anche le sponde dell’Isonzo, al fine di assecondare una tendenza sempre più regionale del cosiddetto “Turismo Slow”, che prevede l’utilizzo della bicicletta come mezzo di elezione, sulla falsariga del successo che nel corso degli anni ha consolidato la ciclovia Alpe Adria, da Salisburgo a Grado, come una delle più apprezzate in Europa. Lo sviluppo dei percorsi ciclabili dell’area rientra, appunto, nel piano di sviluppo regionale, che nel suo complesso prevede 1285 chilometri di ciclovie, di cui metà già realizzati o finanziati, nella tratta denominata “Ciclovia FVG 5 dell’Isonzo”, sia nella ciclovia transfrontaliera Italia-Slovenia che, una volta completata, collegherà Gorizia a Grado.