mainizza

Roman Bridge Mainizza

Michele ZOFF

Associazione Culturale Lacus Timavi - Monfalcone

Associazione Culturale Lacus Timavi - Monfalcone

STORIA

UNA STRADA ROMANA NEL CUORE DELL’EUROPA

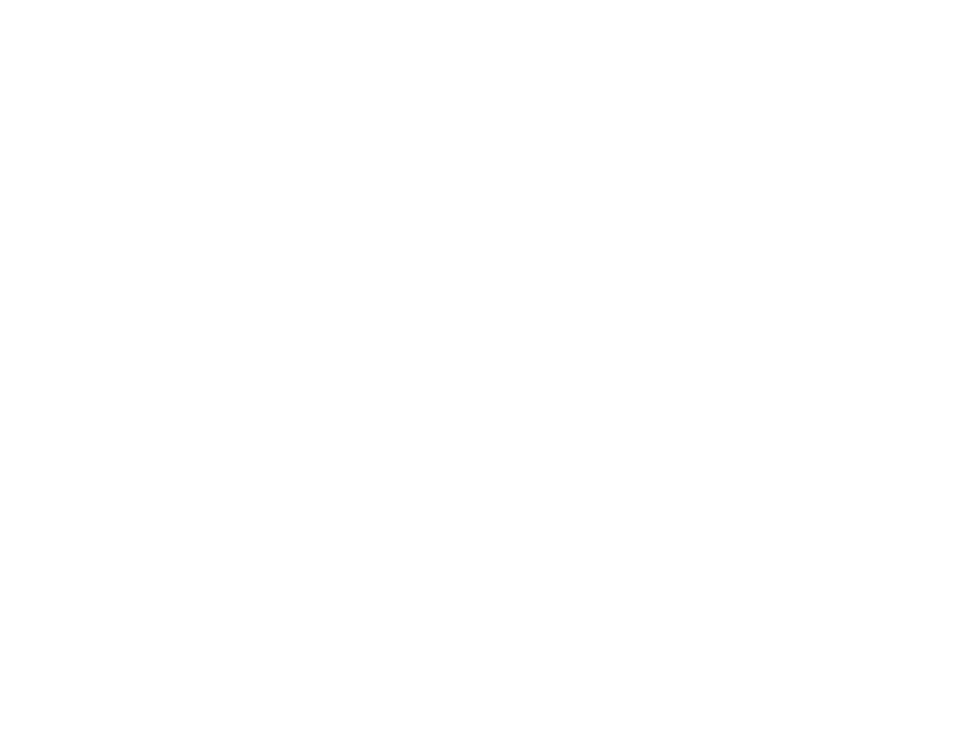

In età romana, il territorio di Farra d’Isonzo, parte dell’agro aquileiese, era attraversato da una strada che collegava Aquileia alla regione danubiana (Pannonia). Questo percorso, lungo circa 114 chilometri, è documentato nelle antiche guide itinerarie come l’Itinerarium Antonini, l’Itinerarium Burdigalense e nella Tabula Peutingeriana, una mappa medievale che riportava le vie militari dell’Impero Romano. La strada partiva da Aquileia e, piegando verso nord-est, passava per Gradisca d’Isonzo, per poi attraversare l’Isonzo a Pons Sontii (Mainizza di Farra d’Isonzo), proseguendo lungo la valle del Vipacco fino a Fluvius Frigidus (Aidussina). Da qui, il percorso saliva lungo i monti fino al valico di Piro, a 867 metri, per poi scendere verso Longatico e proseguire verso Nauporto (Vrnika), prima di giungere a Emona (Lubiana). La strada, pavimentata con ghiaia, vide il passaggio di figure storiche come Ottaviano Augusto e di popoli “barbari” in viaggio verso l’Italia, al crepuscolo dell’Impero.IL PONTE SUL FIUME AESONTIUS, ESEMPIO DI INGEGNERIA ANTICA

A circa ventun chilometri da Aquileia, la via glareata che collegava la città a Emona (Lubiana) attraversava il fiume Isonzo in località Mainizza, vicino all’attuale chiesa del Sacro Cuore di Maria. In questo luogo, indicato dalle fonti come Pons Sontii, sorgevano il ponte e una stazione itineraria (mansio), nei pressi di un’area sacra e di una necropoli monumentale. Nel Seicento, era ancora possibile osservare il manufatto durante i periodi di magra del fiume. A partire dal ‘900, furono avviate ricerche per formulare ipotesi ricostruttive basate sulle fonti antiche. In questo periodo, furono recuperati alcuni blocchi dell’alzato, che evidenziarono come elementi di monumenti funerari provenienti dalla necropoli vicina, attiva nei due secoli precedenti, fossero stati riutilizzati nel ponte. Ciò portò a ipotizzare un rifacimento nel III secolo d.C.IL MESSAGGIO EPIGRAFICO DEI MONUMENTI SEPOLCRALI

La fine del mondo antico è funestata dalla fine dell’alfabetizzazione: si stima che quella raggiunta nell’Impero Romano verso gli inizi del VI secolo d.C. sia stata eguagliata in Europa soltanto nel corso dell’800. In pochi, dall’alto Medioevo in poi, erano a conoscenza del significato delle iscrizioni in latino visibili nelle aree sepolcrali, disposte lungo le strade esterne della città. Ogni sepolcro era dotato di un proprio spazio, delimitato da muretti, staccionate o siepi, ospitante il monumento principale, mentre i recinti funerari, affacciati sulla strada, si disponevano in file. In primo piano trovavano spazio le famiglie più facoltose e a queste si affiancavano i ricchi schiavi affrancati (liberti).Le iscrizioni si aprono con i nomi (tria nomina) del defunto, rivelando spesso se costui era una persona nata libera (ingenuus) o un liberto. Sono poi talvolta citati familiari, amici e l’autore del monumento. Talvolta le disposizioni testamentarie riportate nell’epitaffio menzionano lasciti destinati alla cura del sepolcro e a cerimonie commemorative.

PERSONAGGI STORICI CHE HANNO VALICATO IL PONTE

Questo ponte, cruciale per il sistema viario romano, fu testimone del passaggio di eserciti e figure storiche di spicco. Nel 238 d.C., secondo lo storico Erodiano, Massimino il Trace, primo imperatore barbaro, trovò il ponte distrutto dagli aquileiesi e fece costruire un ponte di botti per superare l’Isonzo, prima di essere ucciso dai suoi soldati ad Aquileia. Nel 394 d.C., Flavio Eugenio lo attraversò per affrontare Teodosio I nella battaglia del Frigido, la cui vittoria sancì il trionfo del cristianesimo nell’Impero romano. Nel 401 d.C., Alarico guidò i Visigoti oltre il ponte per invadere l’Italia, mentre nel 452 d.C. Attila lo percorse probabilmente durante la sua marcia su Aquileia, culminata nella devastazione della città. Nel 489 d.C., Teodorico sconfisse Odoacre nelle vicinanze grazie all’efficacia della sua cavalleria. Infine, nel 568 d.C., i Longobardi di Alboino lo oltrepassarono per dirigersi verso Forum Julii (Cividale), dove il re stabilì la capitale del Ducato, affidandone il governo al nipote Gisulfo I.

Fig.1 Dettaglio delle tappe salienti della strada romana tra Aquileia ed Emona (Lubiana)

Fig.2La strada romana tra Aquileia ed Emona (Lubiana) evidenziata nella Tabula Peutingeriana Fig.3Ubicazione dei saggi di scavo condotti dall’impresa impresa Archeotest S.r.l. (anno 2011), direzione scientifica dott.ssa Angelina De Laurenzi (ex SBA FVG)

Fig.2La strada romana tra Aquileia ed Emona (Lubiana) evidenziata nella Tabula Peutingeriana Fig.3Ubicazione dei saggi di scavo condotti dall’impresa impresa Archeotest S.r.l. (anno 2011), direzione scientifica dott.ssa Angelina De Laurenzi (ex SBA FVG)

TECNICA

L’ARTE DI COSTRUZIONE DEI PONTI IN ETÀ ROMANA

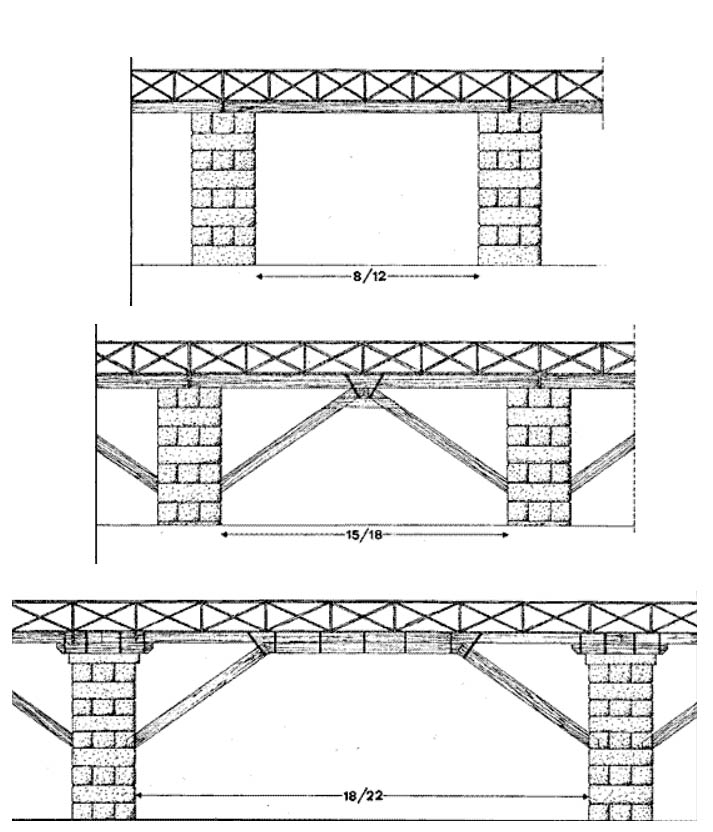

I ponti romani possono essere considerati autentiche opere d’arte ingegneristica e, in molti casi, testimoniano l’esistenza di antichi percorsi stradali oggi scomparsi. I primi manufatti erano in legno, materiale che ne permetteva lo smontaggio e il rimontaggio all’occorrenza. Dalla fine del II secolo a.C. si diffusero invece i ponti in muratura, con arcate sostenute da pilastri.La loro costruzione era complessa, soprattutto in acque impetuose. Vitruvio, nel De architectura (I secolo a.C.), descrive la necessità di realizzare un cassone di tenuta con pali e argilla per creare una camera stagna in cui edificare i pilastri. Per limitare l’erosione, questi ultimi venivano talvolta costruiti fuori dall’alveo del fiume. Gli archi in pietra si realizzavano su centine lignee, posando conci squadrati fino al concio di chiave. Alcune arcate potevano superare i 30 metri, mentre un archetto ricavato nei pilastri favoriva il deflusso delle acque in caso di piena del fiume.

INDAGINE SUI RESTI DEL PONTE ALLA MAINIZZA

L’indagine si è svolta nell’anno 2012 ed è stata condotta nell’alveo del fiume Isonzo dalla ditta ArcheoTest Srl per conto della Soprintendenza ABAP per il Friuli Venezia Giulia, per un totale di quattro saggi. Il primo saggio ha riguardato alcuni blocchi lapidei rinvenuti vicino alla sponda di Villanova di Farra (località Mainizza), in apparente interconnessione. Il secondo saggio è stato condotto al centro del fiume, su blocchi sparsi e non interconnessi. Il terzo saggio ha identificato uno dei piloni del ponte, localizzato sulla sponda sinistra, mentre l’ultimo riguarda un altro pilone simile, anch’esso allineato alla strada romana scoperta a Savogna d’Isonzo. L’analisi del primo saggio, in relazione alla planimetria generale del manufatto, suggerisce che i blocchi non appartengano a una pila, ma a una sistemazione spondale, stante anche l’assenza di leganti e fori per grappe metalliche. Nel secondo saggio, la natura calcarea dei blocchi fa supporre il loro impiego nell’alzato del ponte in una sua fase ricostruttiva. Il terzo e il quarto saggio sono stati eseguiti nell’area di ideale prolungamento della strada romana rinvenuta in precedenza.ALCUNE EVIDENZE COSTRUTTIVE E IPOTESI SULLA NATURA DEL PONTE ROMANO

piloni del ponte, rettangolari (9 x 4,5 metri), con il lato più lungo disposto nel senso della corrente. È stato osservato un sistema di pali di quercia infissi nel greto, integrato da blocchi posizionati per proteggere la base del pilone e ridurre l’impatto della corrente. La base, composta da blocchi rettangolari di arenaria, presenta fori per colature di ferro e piombo. Nel quarto saggio, l’assenza di alcuni blocchi ha rivelato una gettata di fondazione con schegge d’arenaria, cemento idraulico e frammenti lignei. È possibile che il ponte, in base alle diverse dimensioni riscontrate dei piedritti, presentasse una struttura ad arcate decrescenti ed è ipotizzabile che potesse trattarsi di un’opera mista, cioè di un manufatto con sostegni verticali in pietra ed elementi orizzontali in legno. L’assenza di mattoni e pietre di forma trapezoidale esclude archi in laterizio e fa propendere per l’esistenza di una travatura lignea d’appoggio. Il sistema di frangiflutti spiega la mancanza di rostri, normalmente usati per forti correnti.TECNICA

L’ARTE DI COSTRUZIONE DEI PONTI IN ETÀ ROMANA

I ponti romani possono essere considerati autentiche opere d’arte ingegneristica e, in molti casi, testimoniano l’esistenza di antichi percorsi stradali oggi scomparsi. I primi manufatti erano in legno, materiale che ne permetteva lo smontaggio e il rimontaggio all’occorrenza. Dalla fine del II secolo a.C. si diffusero invece i ponti in muratura, con arcate sostenute da pilastri.La loro costruzione era complessa, soprattutto in acque impetuose. Vitruvio, nel De architectura (I secolo a.C.), descrive la necessità di realizzare un cassone di tenuta con pali e argilla per creare una camera stagna in cui edificare i pilastri. Per limitare l’erosione, questi ultimi venivano talvolta costruiti fuori dall’alveo del fiume. Gli archi in pietra si realizzavano su centine lignee, posando conci squadrati fino al concio di chiave. Alcune arcate potevano superare i 30 metri, mentre un archetto ricavato nei pilastri favoriva il deflusso delle acque in caso di piena del fiume.

INDAGINE SUI RESTI DEL PONTE ALLA MAINIZZA

L’indagine si è svolta nell’anno 2012 ed è stata condotta nell’alveo del fiume Isonzo dalla ditta ArcheoTest Srl per conto della Soprintendenza ABAP per il Friuli Venezia Giulia, per un totale di quattro saggi. Il primo saggio ha riguardato alcuni blocchi lapidei rinvenuti vicino alla sponda di Villanova di Farra (località Mainizza), in apparente interconnessione. Il secondo saggio è stato condotto al centro del fiume, su blocchi sparsi e non interconnessi. Il terzo saggio ha identificato uno dei piloni del ponte, localizzato sulla sponda sinistra, mentre l’ultimo riguarda un altro pilone simile, anch’esso allineato alla strada romana scoperta a Savogna d’Isonzo. L’analisi del primo saggio, in relazione alla planimetria generale del manufatto, suggerisce che i blocchi non appartengano a una pila, ma a una sistemazione spondale, stante anche l’assenza di leganti e fori per grappe metalliche. Nel secondo saggio, la natura calcarea dei blocchi fa supporre il loro impiego nell’alzato del ponte in una sua fase ricostruttiva. Il terzo e il quarto saggio sono stati eseguiti nell’area di ideale prolungamento della strada romana rinvenuta in precedenza.ALCUNE EVIDENZE COSTRUTTIVE E IPOTESI SULLA NATURA DEL PONTE ROMANO

piloni del ponte, rettangolari (9 x 4,5 metri), con il lato più lungo disposto nel senso della corrente. È stato osservato un sistema di pali di quercia infissi nel greto, integrato da blocchi posizionati per proteggere la base del pilone e ridurre l’impatto della corrente. La base, composta da blocchi rettangolari di arenaria, presenta fori per colature di ferro e piombo. Nel quarto saggio, l’assenza di alcuni blocchi ha rivelato una gettata di fondazione con schegge d’arenaria, cemento idraulico e frammenti lignei. È possibile che il ponte, in base alle diverse dimensioni riscontrate dei piedritti, presentasse una struttura ad arcate decrescenti ed è ipotizzabile che potesse trattarsi di un’opera mista, cioè di un manufatto con sostegni verticali in pietra ed elementi orizzontali in legno. L’assenza di mattoni e pietre di forma trapezoidale esclude archi in laterizio e fa propendere per l’esistenza di una travatura lignea d’appoggio. Il sistema di frangiflutti spiega la mancanza di rostri, normalmente usati per forti correnti.

ATTUALITÀ

Nel 1964, lo storico Giovanni Battista Brusin dedicò un articolo al ponte romano sull’Isonzo alla Mainizza, pubblicato su Il Piccolo, in cui ricordava i ritrovamenti di are funerarie e blocchi iscritti nell’alveo del fiume, auspicando una loro musealizzazione. Oggi, il Comune di Farra d’Isonzo sta lavorando per valorizzare i reperti legati al ponte. Un primo gruppo di questi è esposto al Museo di Documentazione della Civiltà Contadina Friulana, nella mostra “Percorsi di pietra – Verso il museo archeologico di Farra d’Isonzo”, curata dall’associazione Lacus Timavi di Monfalcone. L’obiettivo è trasformare la mostra in una sezione archeologica permanente, arricchita da reperti locali ancora non esposti, per offrire ai visitatori una panoramica esaustiva sul contesto territoriale dell’epoca, quando il ponte rappresentava un punto nevralgico della viabilità romana.