salcano

Ponte ferroviario di Salcano

Gorazd HUMAR

STORIA

IL PONTE CON L’ARCO IN PIETRA PIÙ GRANDE DEL MONDO

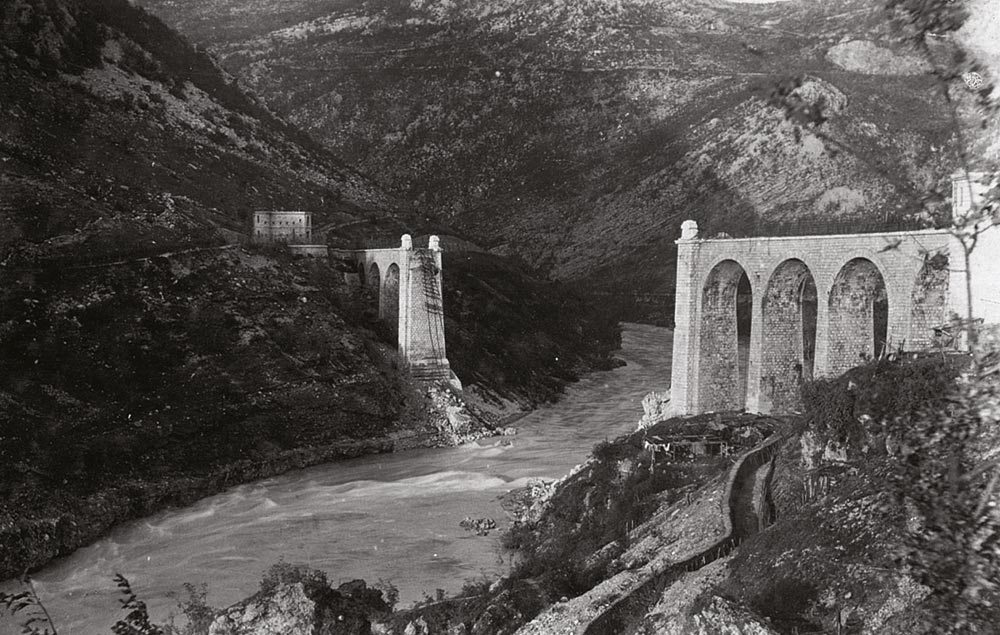

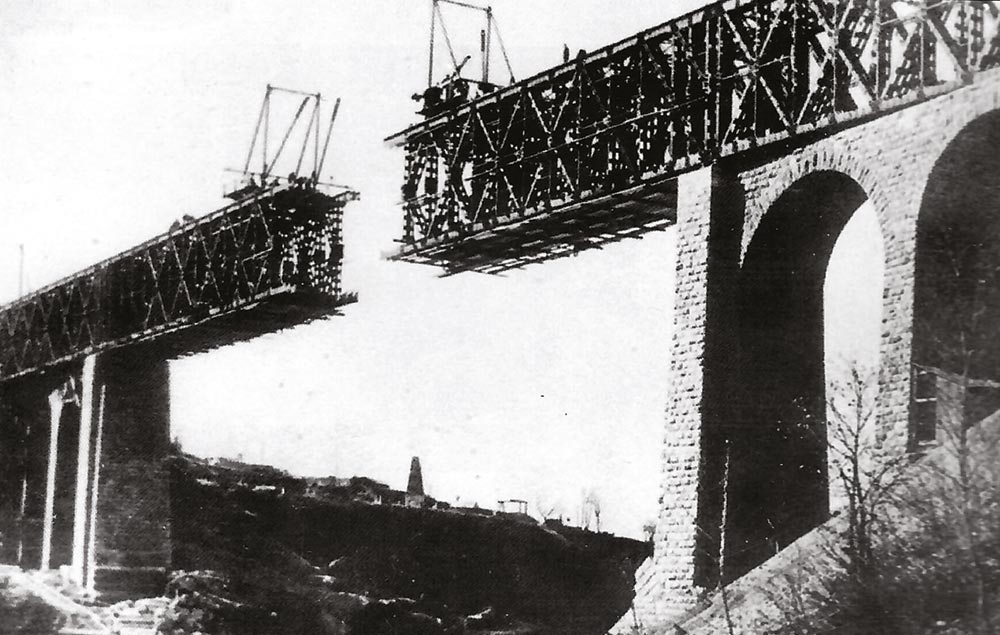

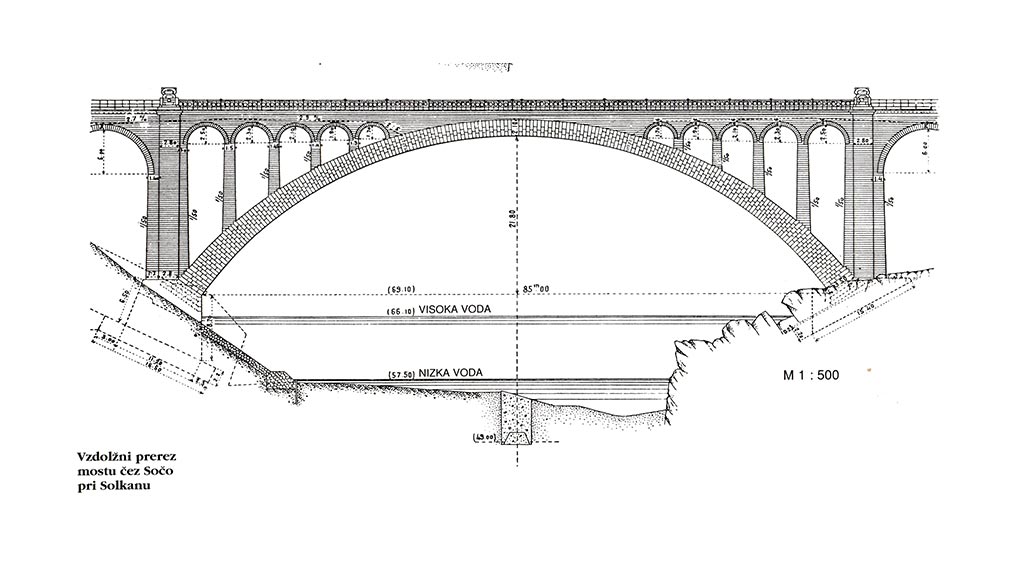

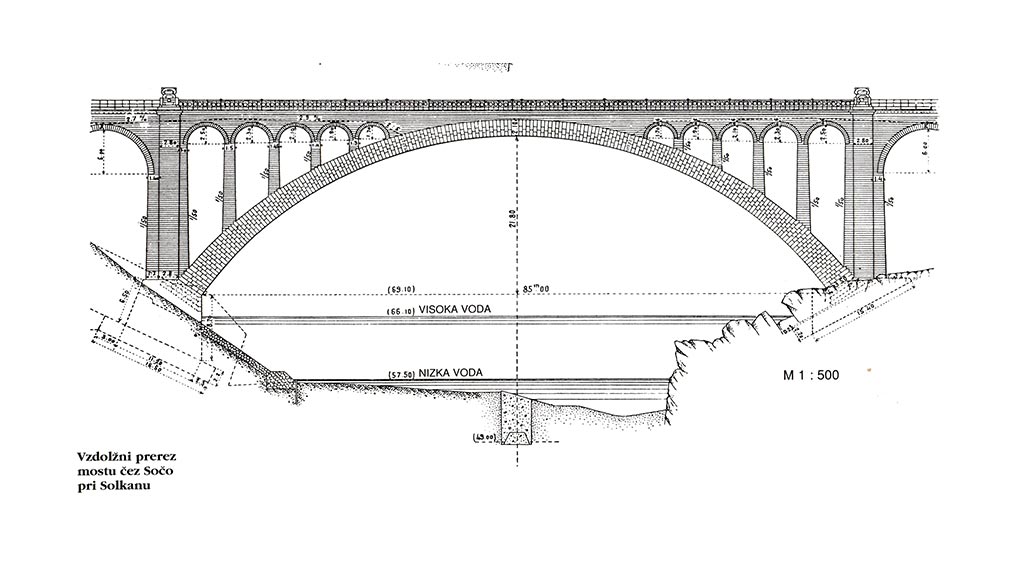

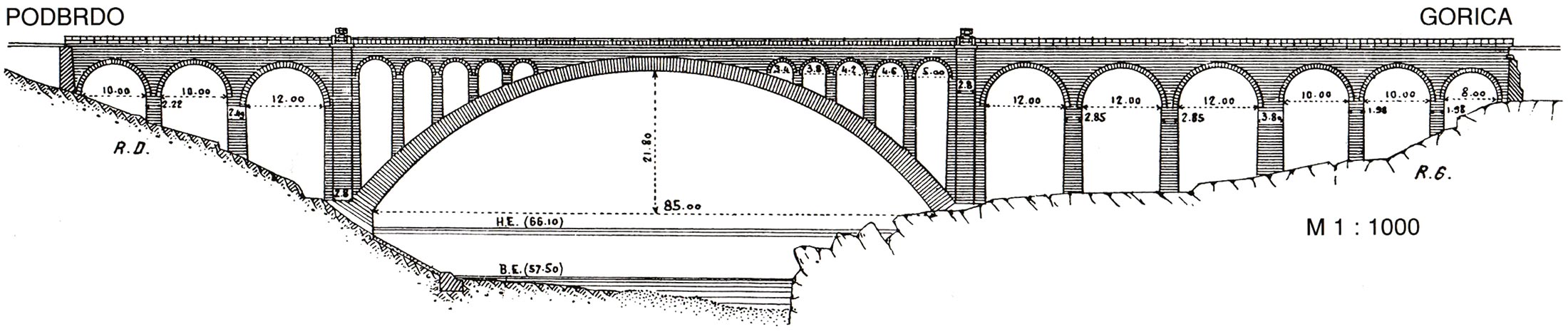

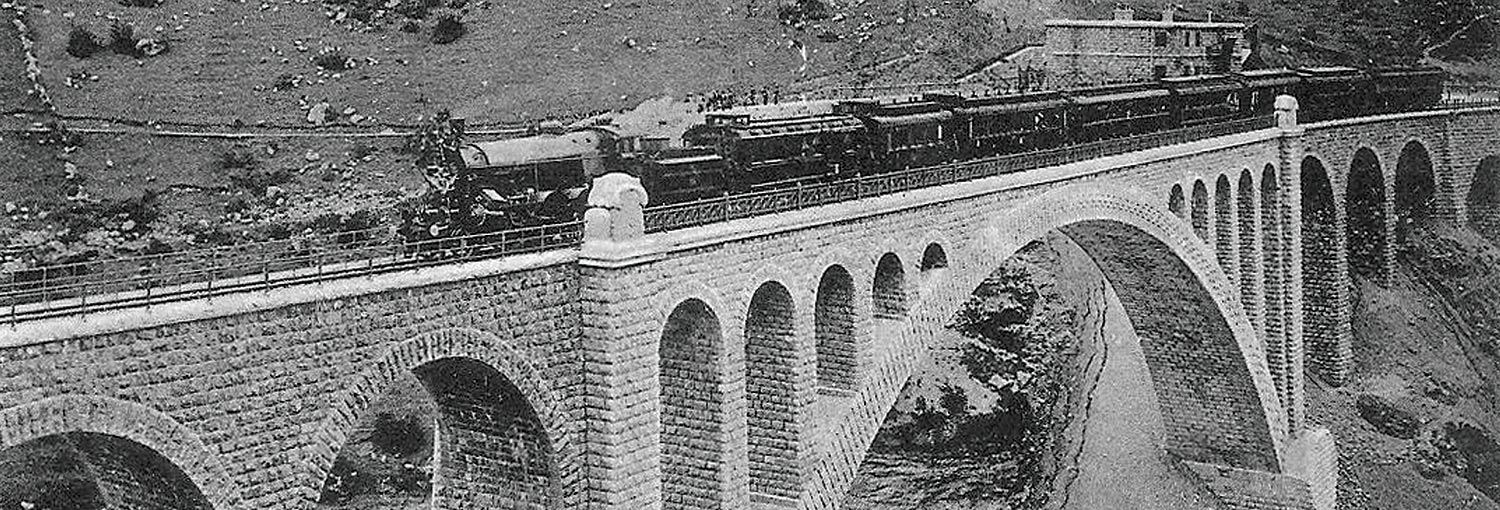

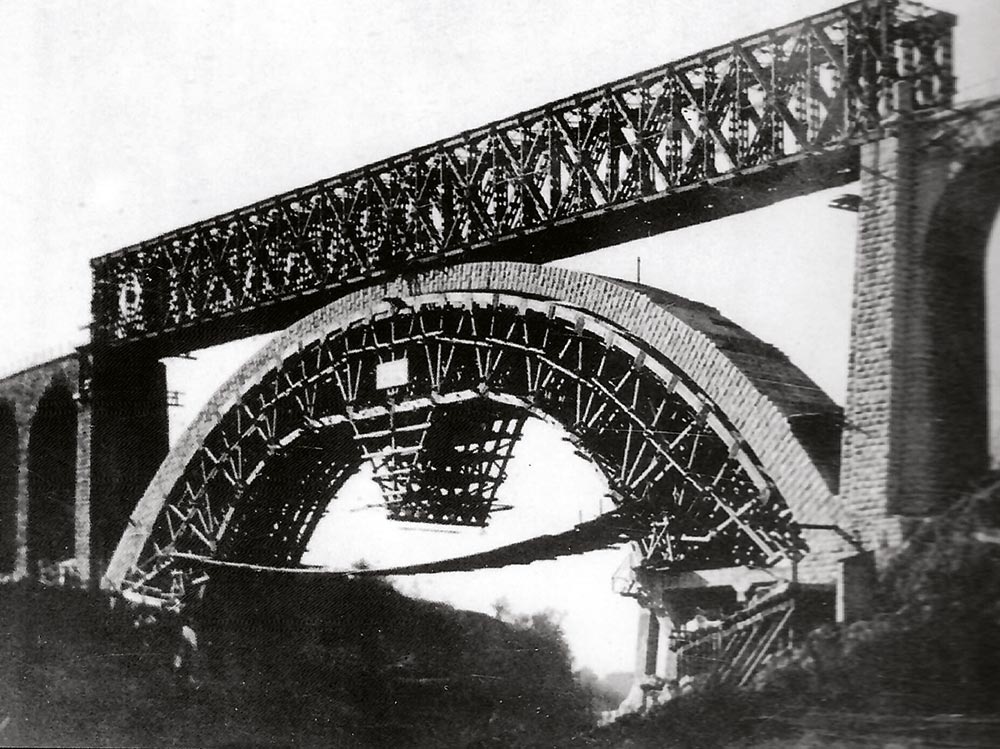

Il 19 luglio 1906 fu inaugurato solennemente il secondo collegamento ferroviario con il porto di Trieste. La nuova ferrovia fu aperta dall’erede al trono austriaco, Francesco Ferdinando, destinato a essere assassinato a Sarajevo nel 1914. Il tratto più impegnativo di questa linea, sulla tratta Jesenice-Gorizia, caratterizzato da 28 gallerie e numerosi ponti era noto come la ferrovia del Bohinj o Transalpina. Tra il 1904 e il 1906, lungo questo percorso, fu costruito il ponte ferroviario di Salcano, dotato del più grande arco in pietra del mondo, con una campata di 85 metri. Fin dalla sua costruzione, il ponte conquistò fama mondiale e ancora oggi detiene il primato tra i ponti in pietra.Subito dopo la sua apertura, la linea ferroviaria Transalpina fu attraversata da un intenso traffico, poiché collegava il prospero entroterra industriale dell’Europa centrale – da Vienna, Boemia meridionale e Baviera – con Trieste, porto strategico dell’Impero austro-ungarico. Con lo scoppio della Prima guerra mondiale e l’apertura del fronte dell’Isonzo nel maggio 1915, la ferrovia cambiò radicalmente funzione. La guerra segnò anche il destino del ponte di Salcano: nella notte tra l’8 e il 9 agosto 1916, le unità del genio austriaco, ritirandosi sulla riva sinistra dell’Isonzo, fecero saltare l’arco del ponte, che crollò completamente nel fiume. Dopo lo sfondamento di Caporetto nell’ottobre 1917, le forze austro-ungariche ripresero rapidamente il controllo della zona e gli ingegneri austriaci avviarono la ricostruzione del ponte. In soli due mesi, fino all’aprile 1918, fu installata una struttura provvisoria a traliccio in ferro del tipo Roth-Waagner, del peso di 650 tonnellate, che permise il ripristino del passaggio dei treni. Sebbene temporanea, questa soluzione tecnica con una luce di quasi 90 metri, aveva il primato tra le strutture portanti provvisorie. Anche negli anni successivi, durante il conflitto, non furono realizzate strutture simili con una campata maggiore.

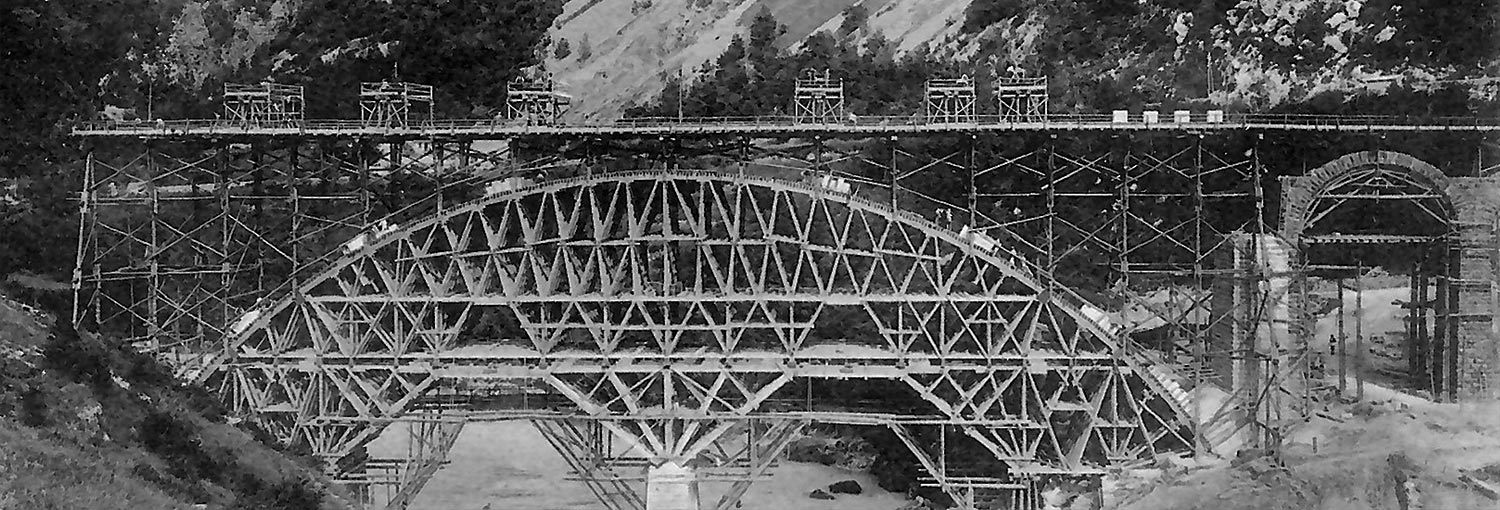

Dopo la fine della Prima guerra mondiale, la maggior parte della Transalpina, fino al tunnel di Bohinj, passò sotto l’amministrazione delle Ferrovie dello Stato Italiane, che nel 1925 decisero di restaurare l’arco del ponte di Salcano. Sebbene in quel periodo la costruzione di ponti in cemento armato fosse già diffusa in tutto il mondo, si optò per una ricostruzione in pietra, rispettando così l’aspetto originario della struttura. Nel 1927 fu completato il nuovo arco, mentre fino ad allora il traffico ferroviario continuò a transitare su una struttura provvisoria in ferro a traliccio, che venne rimossa subito dopo il completamento dell’arco in pietra. L’8 agosto 1927, il ponte fu solennemente riaperto al traffico. Il nuovo arco presenta solo lievi differenze rispetto all’originale: è più sottile di circa 40 cm e ha solo quattro aperture sopra ciascuna metà dell’arco principale, invece di cinque.

Anche la Seconda guerra mondiale non risparmiò il ponte di Salcano. Tra il 1944 e il 1945, la struttura fu bersaglio di sei intensi raid aerei da parte dell’aeronautica anglo-americana. Gli attacchi, condotti di notte e da grande altezza, causarono vittime anche a Salcano e provocarono ingenti danni: centinaia di bombe pesanti furono sganciate sul ponte, una delle quali, il 15 marzo 1945, colpì parzialmente l’arco, danneggiandolo, ma senza provocarne il crollo nell’Isonzo. Subito dopo la fine della guerra, l’amministrazione militare alleata avviò i lavori di restauro del ponte, che con diversi interventi di manutenzione e correzione nel corso degli anni, è rimasto pressoché invariato fino ai giorni nostri.

Archivio G. Humar: L'arco in pietra distrutto

Archivio G. Humar: Il ponte dopo la distruzione il 9.8.1916

Archivio G. Humar: Il montaggio del provvisorio in acciaio del tipo Roth Waagner, primavera 1918

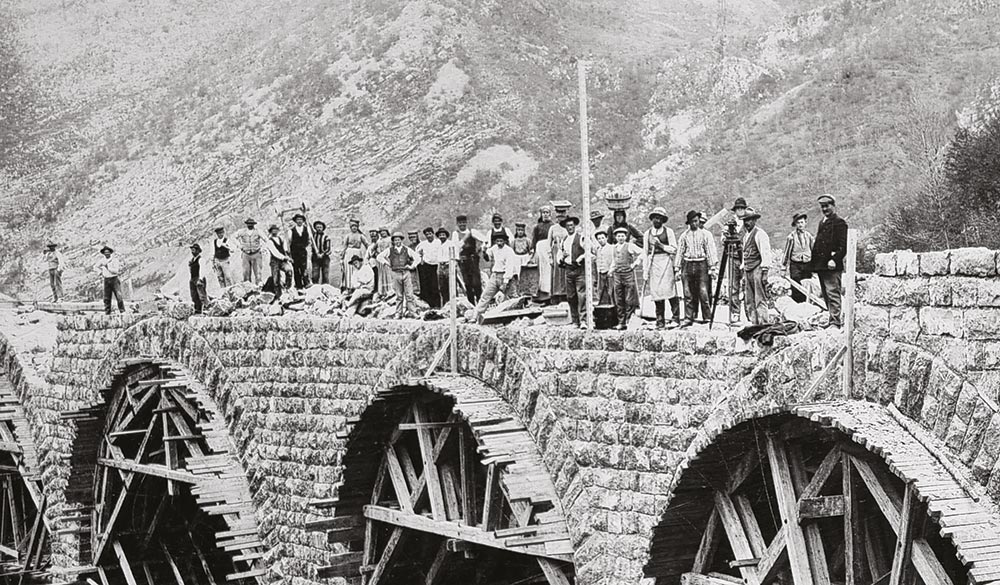

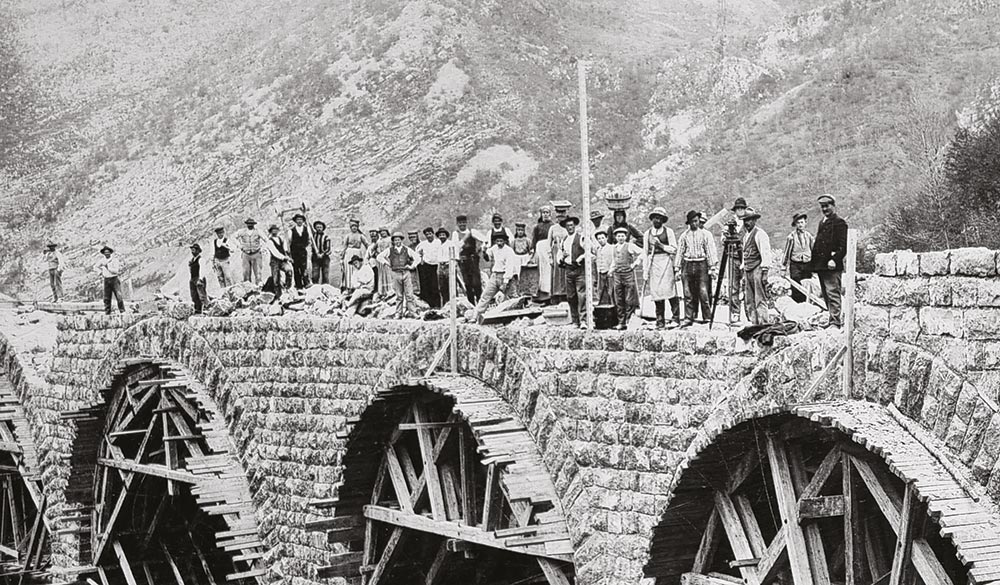

Archivio G. Humar: Ilavoratori sul ponte, 1905

TECNICA

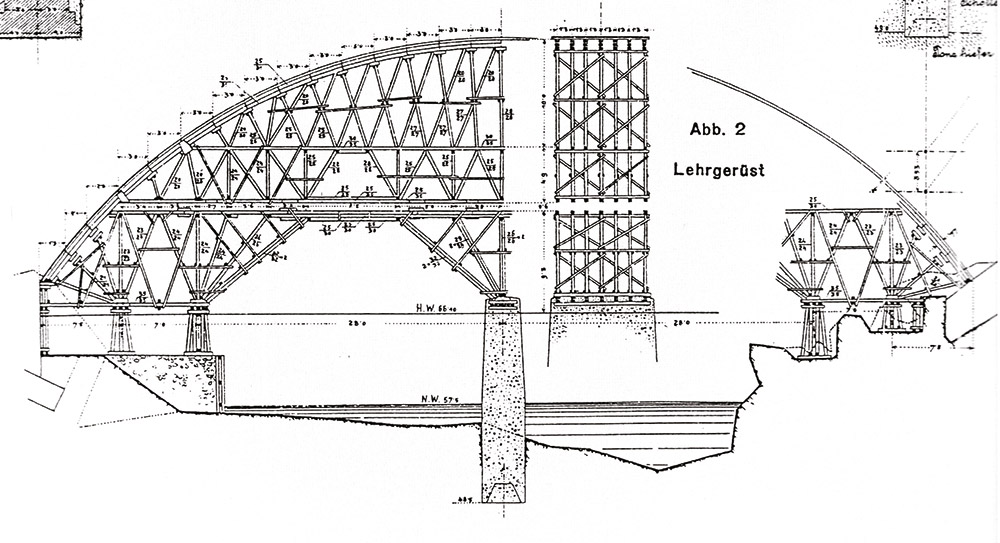

Il nuovo ponte fu costruito dalla rinomata azienda viennese Brüder Redlich & Berger. I principali ingegneri responsabili della realizzazione del ponte furono Rudolf Jaussner e il giovane Leopold Örley, che all’epoca aveva solo 27 anni. Una delle sfide più grandi per la costruzione dell’elemento centrale portante del ponte, ovvero l’arco in pietra, fu la creazione di una solida e adeguata impalcatura di sostegno. La parte più complessa nell’installazione della piattaforma di sostegno, che aveva una forma a ventaglio, fu il posizionamento del sostegno centrale, situato nel cuore del letto del fiume Isonzo. L’Isonzo è noto per il suo carattere torrentizio e le sue acque possono innalzarsi fino a 8 metri in poche ore. Per questo motivo, al centro del letto del fiume fu costruita una fondazione in cemento, realizzata con la tecnica dei cassoni, che poggiava su un fondo roccioso solido. Questa fondazione raggiungeva i 9 metri di profondità sotto il livello dell’acqua, elevandosi nella stessa misura sopra di essa. In soli tre mesi, durante la primavera del 1905, fu eretta una robusta impalcatura di supporto realizzata con legno di altissima qualità, e così tutto fu pronto per l’installazione dei blocchi di pietra dell’arco. I blocchi di pietra utilizzati per la costruzione dell’arco furono interamente estratti dalla cava romana di Aurisina. Per la realizzazione del ponte fu scelta questa pietra calcarea di conchiglia di altissima qualità, nota per la sua elevata capacità portante e per una struttura interna particolarmente omogenea. Inoltre, questa pietra si distingue per la sua eccezionale resistenza al gelo, una caratteristica che garantisce una durata straordinaria anche in condizioni di temperature estreme. Per ciascun concio fu realizzata una planimetria dettagliata, completa di tutte le specifiche geometriche e tecniche necessarie per il corretto assemblaggio dell’arco.Tutti i conci furono trasportati via ferrovia dalla cava di Aurisina alla stazione ferroviaria Meridionale di Gorizia, per poi essere trasferiti con un treno a scartamento ridotto fino al cantiere del ponte. Qui, i conci vennero immagazzinati e contrassegnati con numeri che ne determinavano con precisione il punto di installazione. Il 1° giugno 1905 iniziò l’installazione dei conci di pietra sulla piattaforma e, in soli 18 giorni lavorativi, il 21 giugno, l’arco fu completato. Durante questo periodo furono posati complessivamente 1.941 m³ di conci di pietra, con un peso totale superiore alle 5.200 tonnellate. L’installazione dei conci seguì la ben nota scuola francese di costruzione di ponti in pietra, che prevedeva un montaggio graduale dei conci in segmenti di arco separati e disposti simmetricamente. Durante tutto il processo di costruzione, vennero utilizzati strumenti geodetici per monitorare con precisione il comportamento deformativo dell’impalcatura di supporto e il suo cedimento. Dopo la rimozione dell’impalcatura, l’arco in pietra si abbassò sotto il suo stesso peso di soli 6 mm.

TECNICA

Il nuovo ponte fu costruito dalla rinomata azienda viennese Brüder Redlich & Berger. I principali ingegneri responsabili della realizzazione del ponte furono Rudolf Jaussner e il giovane Leopold Örley, che all’epoca aveva solo 27 anni. Una delle sfide più grandi per la costruzione dell’elemento centrale portante del ponte, ovvero l’arco in pietra, fu la creazione di una solida e adeguata impalcatura di sostegno. La parte più complessa nell’installazione della piattaforma di sostegno, che aveva una forma a ventaglio, fu il posizionamento del sostegno centrale, situato nel cuore del letto del fiume Isonzo. L’Isonzo è noto per il suo carattere torrentizio e le sue acque possono innalzarsi fino a 8 metri in poche ore. Per questo motivo, al centro del letto del fiume fu costruita una fondazione in cemento, realizzata con la tecnica dei cassoni, che poggiava su un fondo roccioso solido. Questa fondazione raggiungeva i 9 metri di profondità sotto il livello dell’acqua, elevandosi nella stessa misura sopra di essa. In soli tre mesi, durante la primavera del 1905, fu eretta una robusta impalcatura di supporto realizzata con legno di altissima qualità, e così tutto fu pronto per l’installazione dei blocchi di pietra dell’arco. I blocchi di pietra utilizzati per la costruzione dell’arco furono interamente estratti dalla cava romana di Aurisina. Per la realizzazione del ponte fu scelta questa pietra calcarea di conchiglia di altissima qualità, nota per la sua elevata capacità portante e per una struttura interna particolarmente omogenea. Inoltre, questa pietra si distingue per la sua eccezionale resistenza al gelo, una caratteristica che garantisce una durata straordinaria anche in condizioni di temperature estreme. Per ciascun concio fu realizzata una planimetria dettagliata, completa di tutte le specifiche geometriche e tecniche necessarie per il corretto assemblaggio dell’arco.Tutti i conci furono trasportati via ferrovia dalla cava di Aurisina alla stazione ferroviaria Meridionale di Gorizia, per poi essere trasferiti con un treno a scartamento ridotto fino al cantiere del ponte. Qui, i conci vennero immagazzinati e contrassegnati con numeri che ne determinavano con precisione il punto di installazione. Il 1° giugno 1905 iniziò l’installazione dei conci di pietra sulla piattaforma e, in soli 18 giorni lavorativi, il 21 giugno, l’arco fu completato. Durante questo periodo furono posati complessivamente 1.941 m³ di conci di pietra, con un peso totale superiore alle 5.200 tonnellate. L’installazione dei conci seguì la ben nota scuola francese di costruzione di ponti in pietra, che prevedeva un montaggio graduale dei conci in segmenti di arco separati e disposti simmetricamente. Durante tutto il processo di costruzione, vennero utilizzati strumenti geodetici per monitorare con precisione il comportamento deformativo dell’impalcatura di supporto e il suo cedimento. Dopo la rimozione dell’impalcatura, l’arco in pietra si abbassò sotto il suo stesso peso di soli 6 mm.

Archivio G. Humar: Ilavoratori sul ponte, 1905

SFIDE EDILIZIE E TECNOLOGICHE

LA COSTRUZIONE DEL PONTE TRA IL 1904 E IL 1906 COSTRUTTORI AUSTRIACI

Gli ingegneri austriaci coinvolti nella progettazione e nella costruzione dei ponti lungo la Transalpina avevano accumulato una vasta esperienza nella realizzazione di ponti simili, anche se più piccoli, prima della costruzione del ponte di Salcano. Tuttavia, già durante gli scavi per le fondamenta del ponte sulla sponda sinistra dell’Isonzo, incontrarono delle difficoltà, e l’inizio dei lavori nella primavera del 1904 non fu privo di imprevisti. Il progetto originario del nuovo ponte sull’Isonzo prevedeva un arco con una luce di 80 m. Tuttavia, a causa delle condizioni geologiche sfavorevoli nel punto di fondazione sulla riva sinistra del fiume, i progettisti furono costretti ad aumentare la luce dell’arco principale da 80 metri a 85. Questo cambiamento imprevisto nelle dimensioni dell’arco portò il ponte di Salcano a ottenere il primato mondiale tra i ponti di pietra.

Struttura di sostegno 1905

GLOSSARIO

UN AIUTO ALLA LETTURA DEL SITO

Ponte; Antenne o Torri; Apparecchi d’appoggio; Arco; Campata; Cavo/fune strutturale; Centina; Corda; Fondazioni; Freccia; Giunto; Impalcato; Larghezza sede stradale; Luce; Lunghezza ponte; Passerella; Pendini; Pile, Pilastri, Piloni; Piedritti; Pulvino; Spalle; Stralli; Struttura reticolare; Travi; Traversa; Traversina; Vincolo.RICOSTRUZIONE DELL’ARCO 1925-1927

COSTRUTTORI ITALIANI

Le Ferrovie dello Stato Italiane selezionarono la società Attilio ing. Ragazzi di Milano per la realizzazione del ponte. Inizialmente furono adottati i progetti austriaci, ma dovettero essere modificati a seguito di un incidente in cui l’acqua alta portò via la cassaforma destinata alla costruzione della nuova colonna di sostegno del palco. I progettisti rielaborarono quindi il progetto, prevedendo una nuova impalcatura ad arco senza supporto nell’Isonzo, per consentire ai costruttori di evitare le acque pericolosamente alte del fiume. Il problema principale per i costruttori del nuovo arco era che sopra la struttura portante in ferro, costruita durante la Prima guerra mondiale, transitava ancora un traffico ferroviario ininterrotto e questo limitava enormemente lo spazio a disposizione per la posa dei conci di pietra. I conci per il nuovo arco provenivano principalmente dalla cava di Chiampo, vicino a Vicenza, ma anche dalle cave di Aurisina e Aviano. In poco più di tre mesi, furono installati esattamente 4.533 conci di pietra numerati. I giunti tra le pietre vennero riempiti con malta cementizia prodotta con cemento Portland, proveniente dal cementificio già esistente di Anhovo.Una nuova recinzione in ghisa fu installata anche sulla parte più recente del ponte, sopra l’arco. Dal punto di vista architettonico, il nuovo arco (italiano) presenta conci di pietra dalla forma e struttura leggermente diverse, che accentuano ulteriormente l’eleganza dell’arco. Questo arco adorna ancora oggi il ponte di Salcano nella sua forma originale.

Archivio G. Humar: La ricostruzione italiana dell'arco, anno 1927

Archivio B. Ličer: Il volo sotto il ponte di Salcano alla velocità di 262 km/ora

foto K. Brešan, Goriški museo: I resti del parapetto di Otto Wagner

Archivio B. Ličer: Il volo sotto il ponte di Salcano alla velocità di 262 km/ora

IL PONTE DI SALCANO OGGI

Il ponte di Salcano gode ancora oggi della reputazione di ponte con l’arco in pietra più grande del mondo. Alla fine del XX secolo, in Cina, furono costruite alcune strutture con archi in pietra che raggiungevano i 145 m di luce. Tuttavia, questi archi furono costruiti su viadotti che attraversano valli aride e non richiesero il supporto dell’arco durante la costruzione in acqua, come accadde invece nel caso del ponte di Salcano.Nel 1996, al ponte di Salcano è stata dedicata una monografia dettagliata scritta dall’ingegnere civile Gorazd Humar, dal titolo Il gigante di pietra sull’Isonzo. Dopo anni di ricerche negli archivi di Vienna e in Italia, l’autore illustra tutte le fasi fondamentali della costruzione del ponte, tra il 1904 e il 1906, e della sua ristrutturazione, avvenuta tra il 1925 e il 1927. Nel libro, Humar confronta anche ponti simili in Europa, dimostrando chiaramente che il ponte di Salcano conserva legittimamente il suo primato. I progettisti austriaci hanno dato al ponte di Salcano un’affascinante impronta Liberty, visibile anche dal punto di vista architettonico. Sopra l’arco del ponte fu installata una recinzione in ghisa riccamente decorata con corone di alloro stilizzate, un elemento tipico del periodo. Questa recinzione, progettata originariamente per la ferrovia urbana di Vienna dal celebre architetto Otto Wagner, padre dello stile Liberty viennese, potrebbe aver visto la collaborazione anche del noto architetto sloveno Jože Plečnik. La recinzione in ghisa decorativa del ponte, che si estende lungo il ponte appena sopra l’arco principale, terminava su entrambi i lati della sezione centrale con pali di pietra in stile Liberty. Con l’introduzione del recinto progettato da Wagner, il ponte di Salcano ricevette il sigillo imperiale. Fu infatti l’unico ponte al di fuori di Vienna ad essere adornato con questa particolare recinzione, un dettaglio che ne sottolinea ulteriormente l’importanza. Quando l’arco crollò nel 1916, l’intera recinzione Wagner cadde nel letto dell’Isonzo. Nel 1999 i sommozzatori hanno estratto dal fiume Isonzo i primi resti di questa recinzione, di cui allora non era ancora nota la paternità. Solo nel 2022 l’enigma dell’origine della recinzione è stato risolto e, sulla base dei resti ritrovati, è stata determinata anche l’origine viennese della recinzione e quindi anche la sua paternità. Oggi la recinzione è esposta nel Museo Goriški muzej a Nova Gorica.

Nel 1985 il ponte ferroviario di Salcano è stato dichiarato monumento di importanza locale ed è in corso il processo per ottenere il titolo di monumento di importanza nazionale. Indipendentemente da questo status, la zona intorno al ponte sta diventando sempre più interessante per vari eventi. Nel 2021, sotto il ponte si è svolto il primo matrimonio nella storia del luogo. Inoltre, nel 2019, il pilota acrobatico Benjamin Ličer ha volato per la terza volta con il suo aereo sotto l’arco del ponte. Il ponte di Salcano è indiscutibilmente il più grande simbolo del Goriziano sloveno e della Slovenia, la cui reputazione può giustamente diffondersi in tutto il mondo. Questa struttura non è solo un punto di riferimento tecnico, ma anche culturale. Durante la sua costruzione originale austriaca e successivamente durante la ristrutturazione italiana, sul ponte si sono intrecciate diverse e ricche conoscenze sulla costruzione del ponte e sulla sua progettazione. Un esempio significativo è rappresentato dall’arco odierno e dalla parte sopra di esso, realizzati da costruttori italiani tra il 1925 e il 1927. Questi elementi portano con sé una serie di metodi architettonici per la modellatura delle pietre e degli archi che erano già stati utilizzati nella costruzione del Ponte di Rialto a Venezia alla fine del XVI secolo. Il ponte incarna quindi un ricco patrimonio culturale derivante dalle tradizioni costruttive ed architettoniche austriache, italiane, francesi e slovene.