piuma

Piuma Bridge

Davide RIGONAT

HISTORY

FROM ITS ORIGINS TO 1945

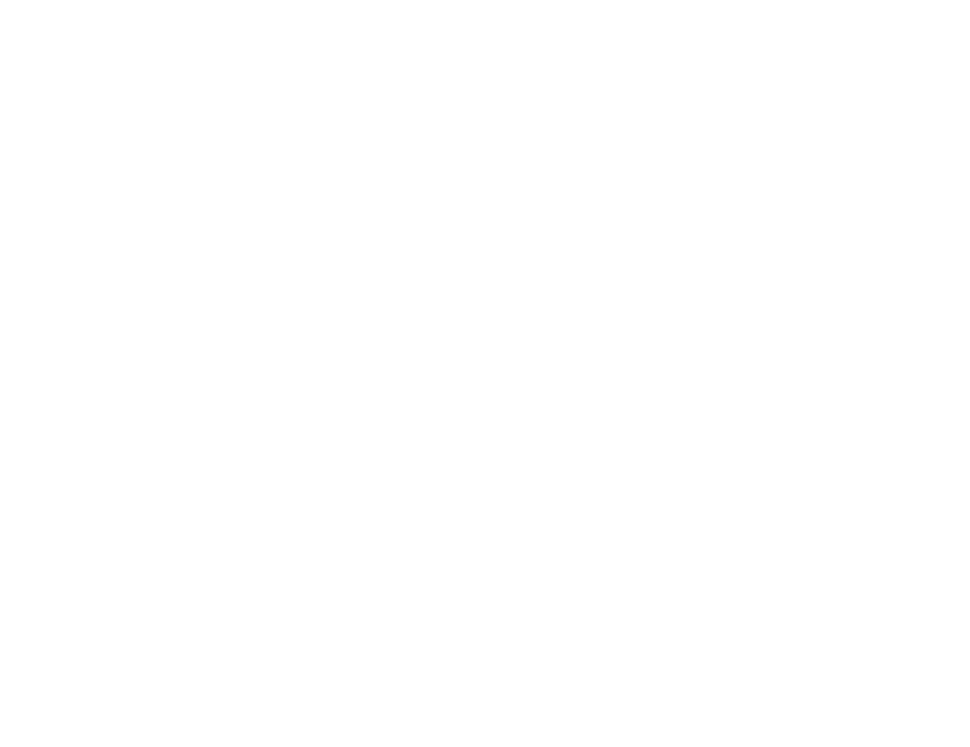

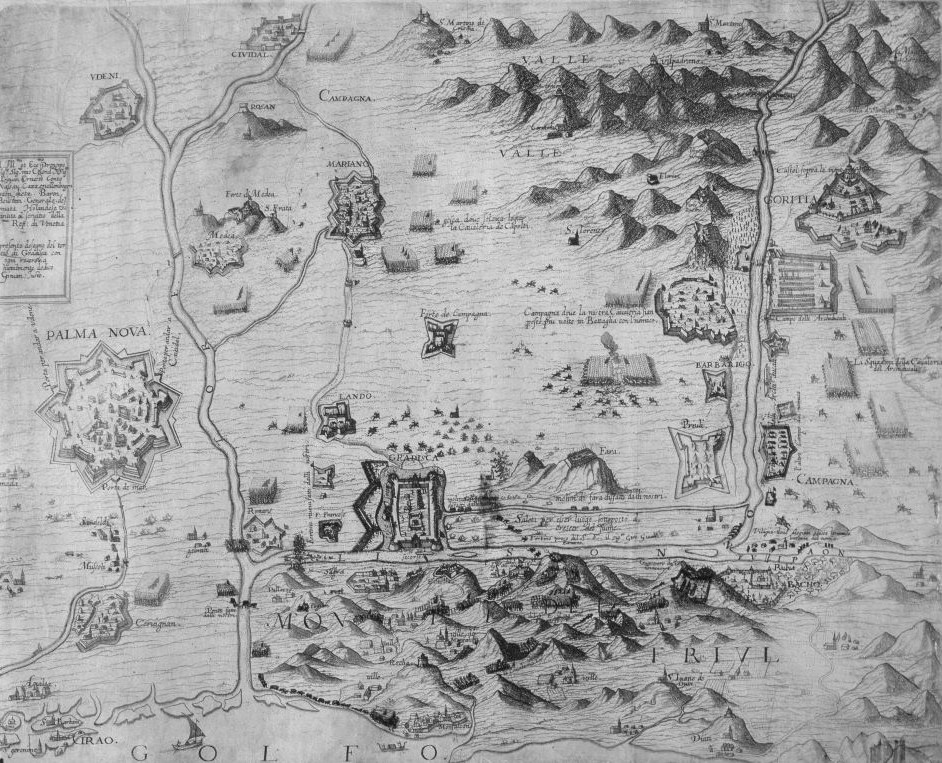

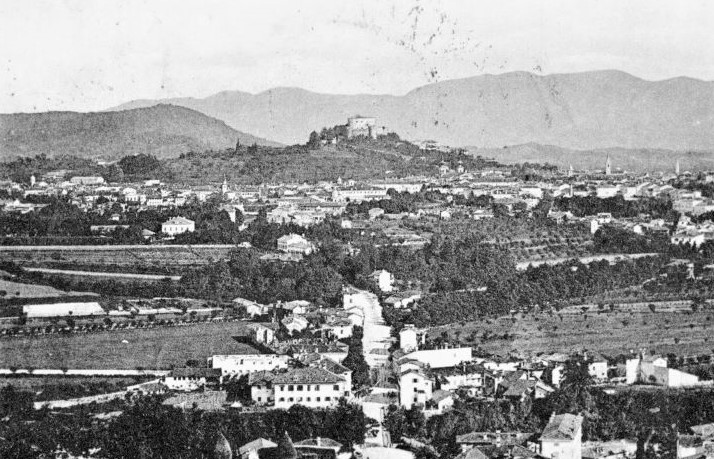

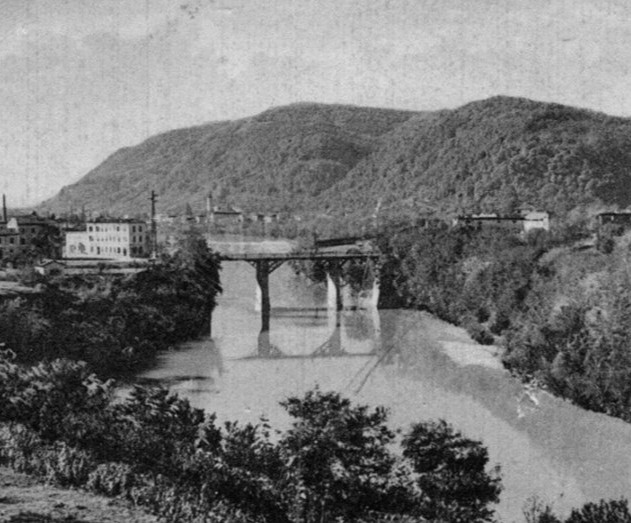

For centuries, the Piuma Bridge played a vital role in communication and trade throughout the Isonzo region, serving as the main connection between Gorizia and the territories on the Isonzo’s right bank until the 17th century. It was the first permanent bridge built after the destruction of the Roman bridge in Mainizza.While its precise construction date remains unknown, the bridge likely existed by AD 1210—evidenced by Count Mainardo II of Gorizia granting the townspeople a seven-year exemption from mandatory services, except those related to the bridge.

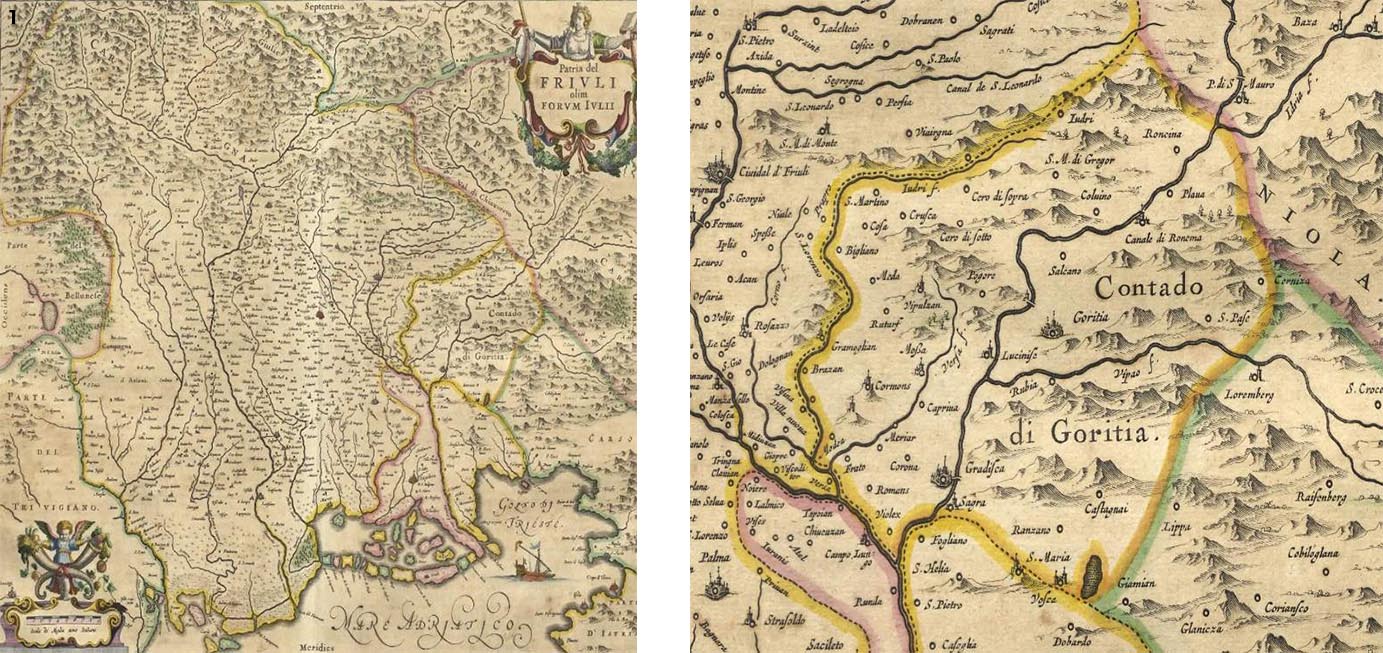

Due to its strategic importance, the bridge frequently became a target, enduring damage and destruction—first documented in AD 1268—followed by subsequent rebuilding efforts. During the “War of Gradisca” (1615-1617), the bridge became a focal point of fierce battles between Venetian and Austrian forces. Though Venetian artillery rendered it unusable, the bridge was restored after the conflict ended. Surviving maps from this era detail the bridge’s location and its defensive fortifications. However, as the major trade routes shifted in the latter half of the 18th century, the Piuma Bridge’s military and commercial importance steadily diminished.

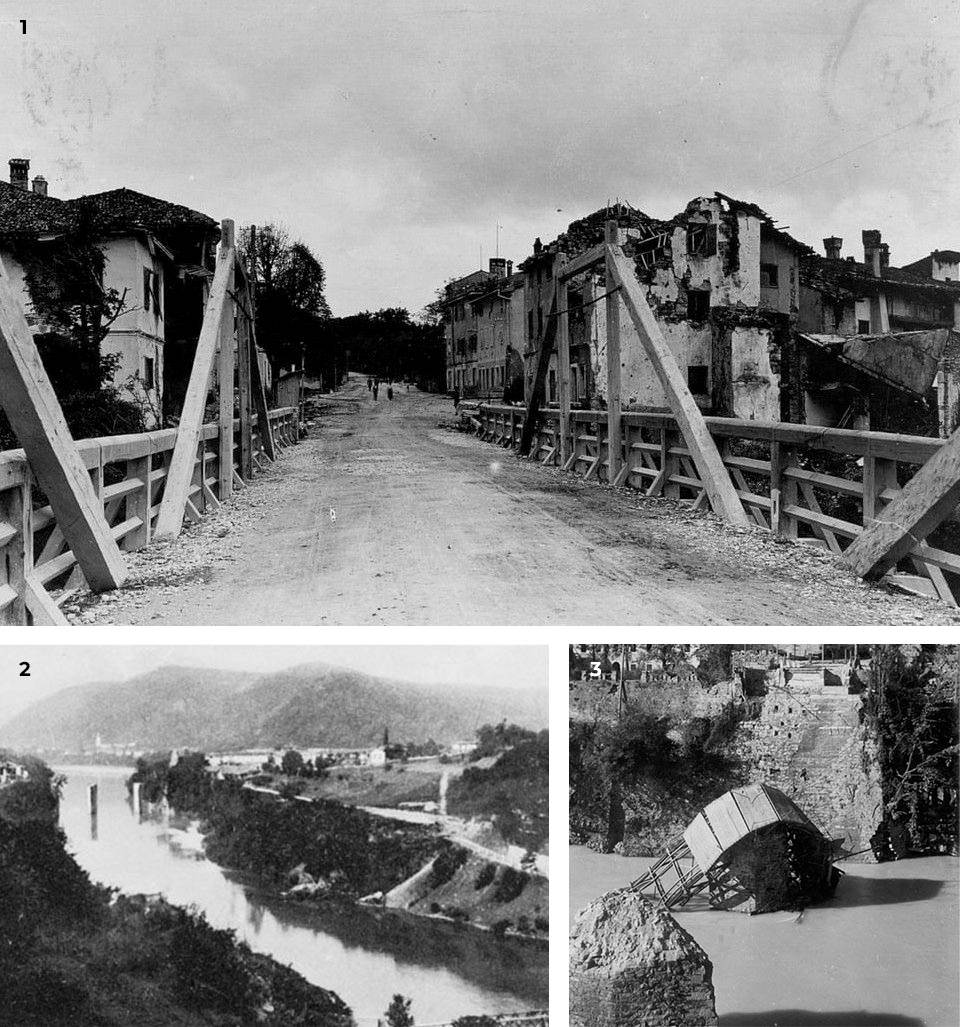

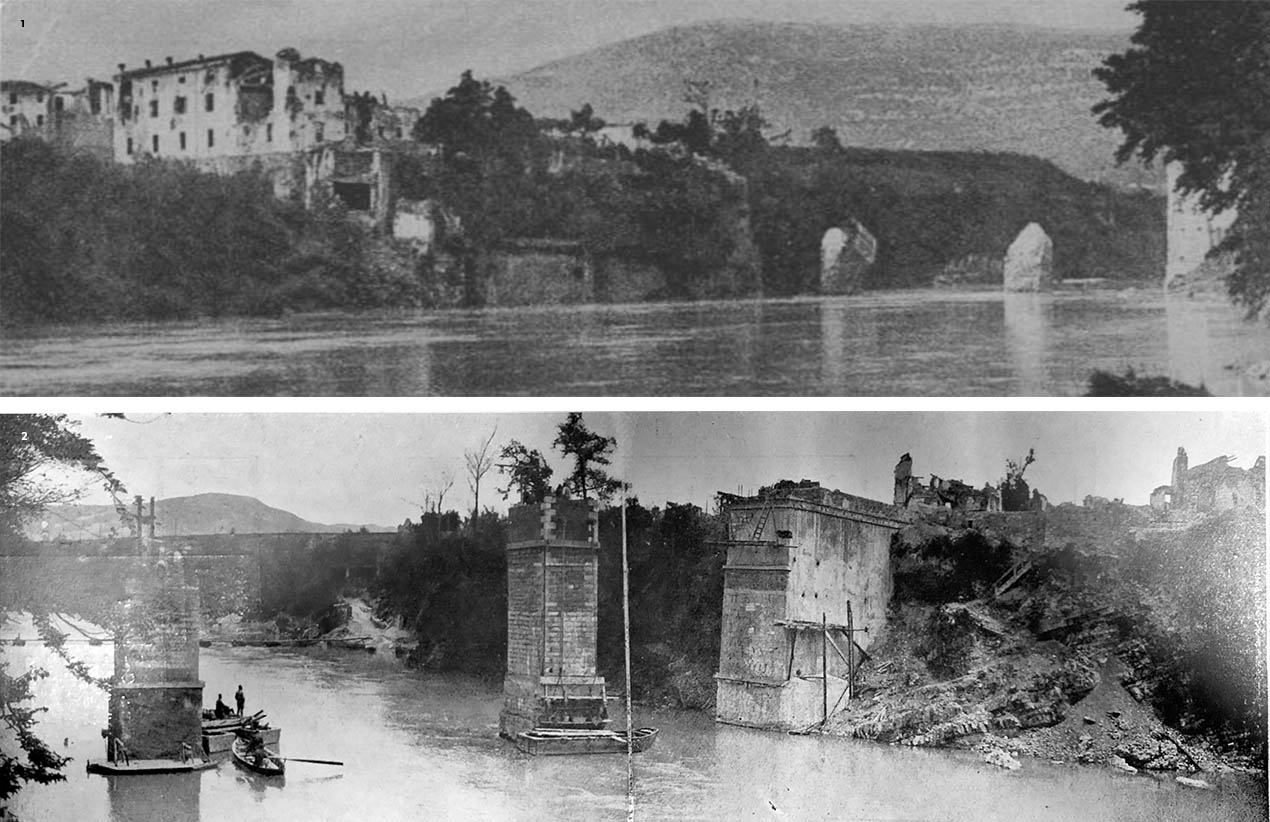

The Piuma Bridge regained strategic importance during World War I. Its fate followed the advances and retreats of various forces during the twelve Battles of the Isonzo—notably the Sixth Battle, which led to the capture of Gorizia, and the Twelfth Battle (the defeat at Caporetto). During the Sixth Battle of the Isonzo (6–17 August 1916), retreating Austrian forces destroyed the bridge deck, though Italian military railway engineers promptly restored it. However, the repaired bridge had a short life: during their hasty retreat after the defeat at Caporetto (Twelfth Battle of the Isonzo, 24 October – 10 November 1917), Italian forces destroyed it to slow the Austrian advance, demolishing the central piers nearly to the waterline. After the war, the Italian 8th Army completely rebuilt the bridge between March and June 1919. The Piuma Bridge’s life in its “classical” structural form effectively ended with World War II. After the Armistice, the Nazis occupied the city of Gorizia and established their command post in a building near the bridge on the Isonzo’s left bank. Shortly before Gorizia’s liberation (29 April 1945), the retreating German forces destroyed the bridge to slow down the Allied advance.

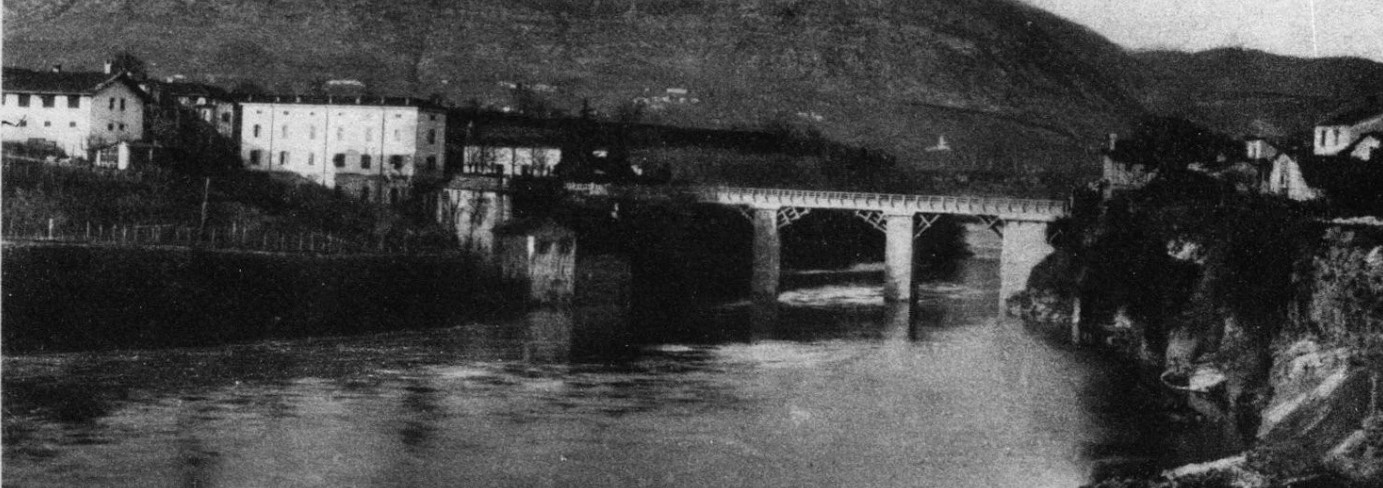

BRIDGE CONSTRUCTION AND STRUCTURAL ENGINEERING

The Piuma Bridge maintained nearly the same construction design until the end of World War II—a classic medieval structure. The structure incorporated two lateral abutments and two central stone piers supporting a wooden deck. Including its abutments, the bridge spanned approximately 60 metres across three sections.The bridge maintained its mixed stone and wooden structure until World War I when the Italian military railway engineers replaced the deck—which had been destroyed by the Austrians—with a Scarelli-type metal beam. A year later, during the retreat following the defeat at Caporetto, the Italian forces completely demolished the bridge. In the post-war reconstruction phase, the 8th Army undertook comprehensive restoration, rebuilding the piers and abutments, and installing a new iron deck.

From a structural perspective, until 1945, the Piuma Bridge was classified as a classic girder bridge, featuring a deck system supported by longitudinal beams positioned on abutments and central piers. This bridge design, with its straightforward construction approach, well-suited for modest and intermediate spans, dates back to ancient times. Its distinctive engineering feature revolves around flexural elements that effectively resist bending stresses along their length.

BRIDGE CONSTRUCTION AND STRUCTURAL ENGINEERING

The Piuma Bridge maintained nearly the same construction design until the end of World War II—a classic medieval structure. The structure incorporated two lateral abutments and two central stone piers supporting a wooden deck. Including its abutments, the bridge spanned approximately 60 metres across three sections.The bridge maintained its mixed stone and wooden structure until World War I when the Italian military railway engineers replaced the deck—which had been destroyed by the Austrians—with a Scarelli-type metal beam. A year later, during the retreat following the defeat at Caporetto, the Italian forces completely demolished the bridge. In the post-war reconstruction phase, the 8th Army undertook comprehensive restoration, rebuilding the piers and abutments, and installing a new iron deck.

From a structural perspective, until 1945, the Piuma Bridge was classified as a classic girder bridge, featuring a deck system supported by longitudinal beams positioned on abutments and central piers. This bridge design, with its straightforward construction approach, well-suited for modest and intermediate spans, dates back to ancient times. Its distinctive engineering feature revolves around flexural elements that effectively resist bending stresses along their length.

GLOSSARY

AN EASY-TO-USE REFERENCE TOOL

Bridge, Abutments; Arch; Beams; Bridge length; Centering; Chord; Crossbeam; Deck; Deck span; Expansion joint; Footbridge; Foundations; Hangers; Piers, Pillars, Pylons; Pier cap; Piers; Rise; Roadway width; Span; Stay cables; Structural Bearings; Structural cable; Support; Towers or Pylons; Truss structure; Tie.HISTORY

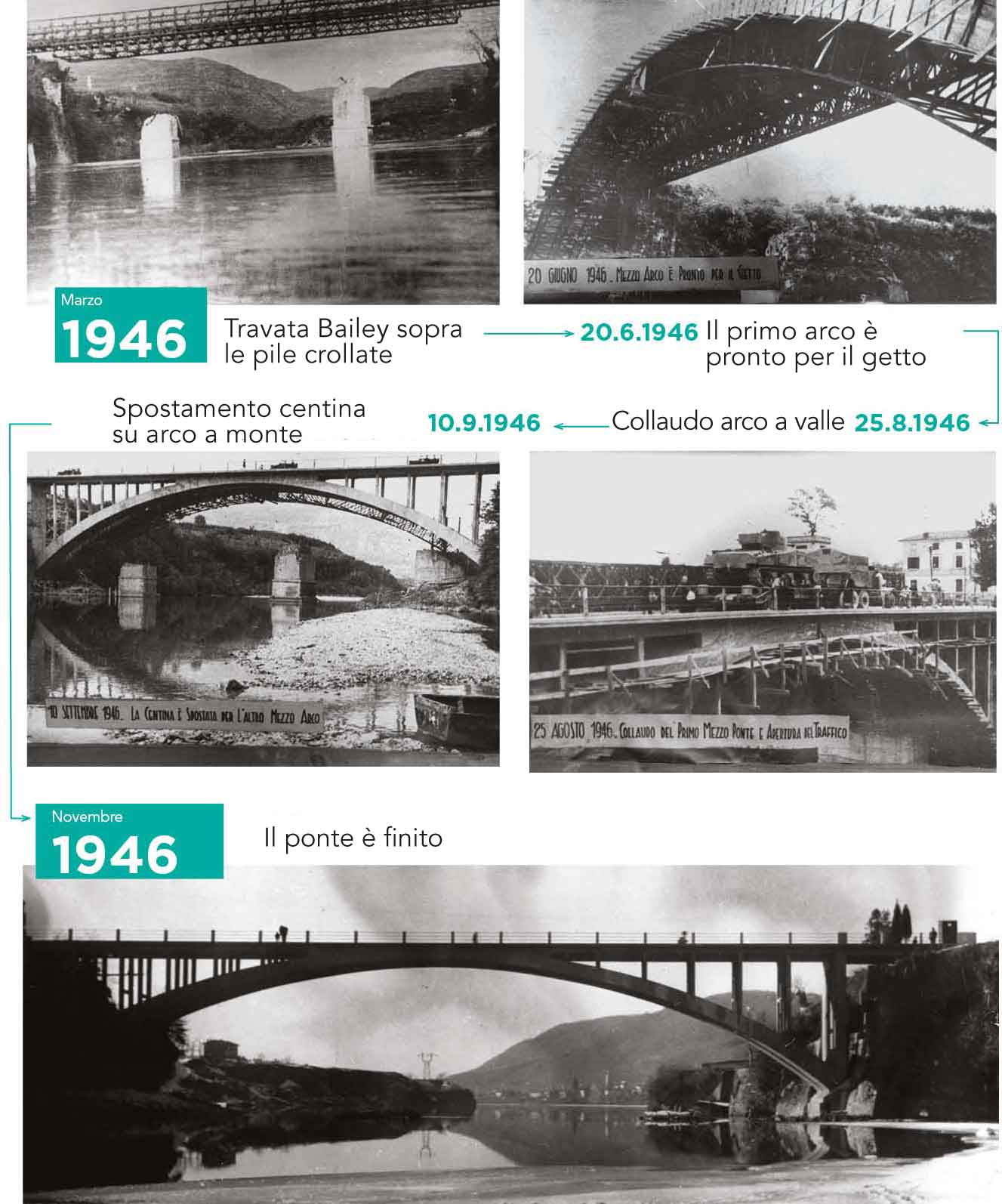

FROM 1946 TO TODAY

After Gorizia fell under the Allied Military Government (AMG) administration at the end of World War II, a temporary military Bailey bridge was installed to replace the destroyed structure, spanning 60 metres between the old bridge’s shores. In early 1946, the AMG decided to rebuild it as an arch bridge. The engineering firm Rizzani S.A. of Udine executed the project according to engineer Mario Crespi’s design, which incorporated two reinforced concrete box arches joined to support the overhead deck. Construction progressed remarkably quickly—operations began in April 1946, and through the implementation of specialised steel centring, the first arch was completed by late July.Initial structural testing was performed on 26 August 1946, during which the first section of the bridge successfully withstood the passage of heavy military equipment, including a 62-ton armoured vehicle. Following the completion of the second arch, additional testing was conducted on 6 November 1946. Later, in 1974, the Municipality of Gorizia commissioned Engineer Crespi to conduct a thorough structural assessment and analysis. His comprehensive evaluation—both computational and practical—confirmed the structure’s excellent condition.

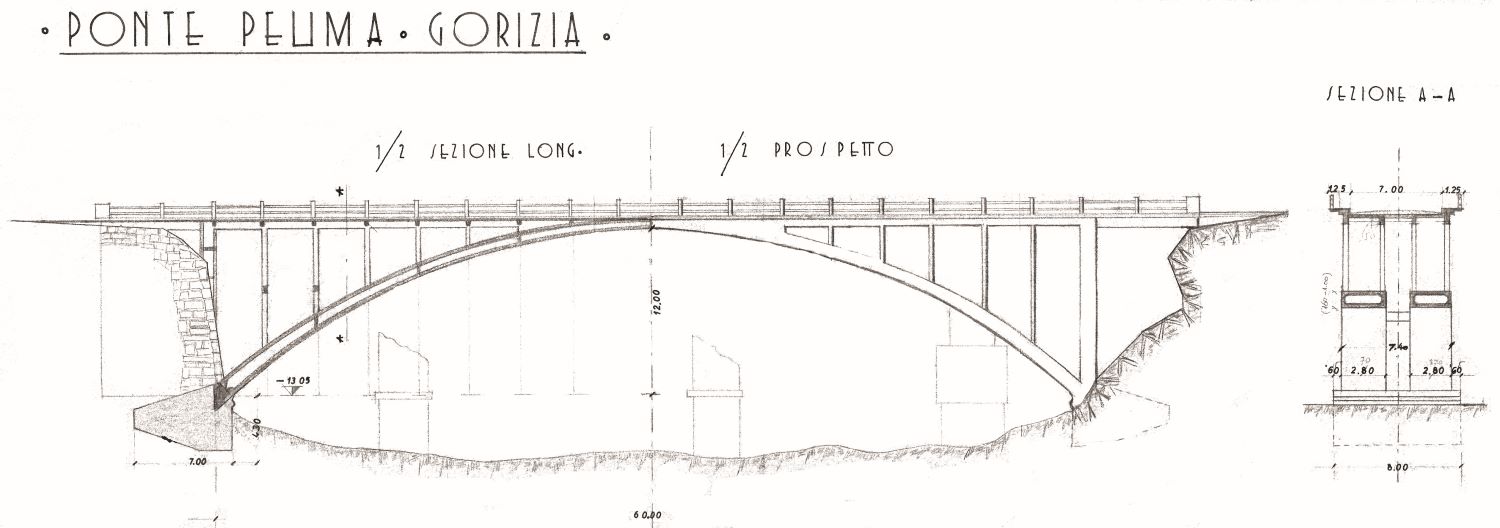

BRIDGE CONSTRUCTION AND STRUCTURAL ENGINEERING

The Piuma Bridge currently features a three-span configuration: a central arch span of approximately 60 metres, flanked by two secondary spans measuring 8.4 metres each, which integrate with the existing roadway infrastructure on both riverbanks. The Piuma Bridge is structurally classified as a reinforced concrete deck arch bridge. Its primary structural element is a curved arch that supports the upper deck—where traffic flows—through a series of vertical piers. The structure transfers induced stresses (primarily compression) to the foundations by breaking them into vertical and horizontal components. For this reason, the foundations must be built on rocky terrain capable of withstanding the horizontal thrust of the arch, hence the term “thrust bridge.” The bridge’s most distinctive feature is its composition: two identical parallel arch bridges joined together, supporting a 9.6-metre-wide upper deck that includes two 3.5-metre roadways and two one-metre pavements.BRIDGE CONSTRUCTION AND STRUCTURAL ENGINEERING

The Piuma Bridge currently features a three-span configuration: a central arch span of approximately 60 metres, flanked by two secondary spans measuring 8.4 metres each, which integrate with the existing roadway infrastructure on both riverbanks. The Piuma Bridge is structurally classified as a reinforced concrete deck arch bridge. Its primary structural element is a curved arch that supports the upper deck—where traffic flows—through a series of vertical piers. The structure transfers induced stresses (primarily compression) to the foundations by breaking them into vertical and horizontal components. For this reason, the foundations must be built on rocky terrain capable of withstanding the horizontal thrust of the arch, hence the term “thrust bridge.” The bridge’s most distinctive feature is its composition: two identical parallel arch bridges joined together, supporting a 9.6-metre-wide upper deck that includes two 3.5-metre roadways and two one-metre pavements.

TODAY

THE CURRENT STATE OF THE BRIDGE AND FUTURE PROSPECTS

Since its construction, the Piuma Bridge has maintained its original structural configuration, having undergone no major maintenance work. In 2023, in response to changing traffic patterns and updated structural and seismic regulations, the Municipality of Gorizia commissioned a comprehensive assessment of the bridge’s structural integrity.Engineering analysis revealed that while the two main arches still meet current regulations, the piers and deck have weakened and require attention—particularly for heavy vehicle traffic. The bridge’s current width no longer provides adequate space for vehicles, pedestrians, and cyclists to pass safely. Future improvements will include comprehensive parapets, pavements, and road surface maintenance, along with a structural upgrade of the deck and support system. Plans may involve widening the cross-section, a project for which the Municipality of Gorizia began preliminary steps in 2023.

TODAY

THE CURRENT STATE OF THE BRIDGE AND FUTURE PROSPECTS

Since its construction, the Piuma Bridge has maintained its original structural configuration, having undergone no major maintenance work. In 2023, in response to changing traffic patterns and updated structural and seismic regulations, the Municipality of Gorizia commissioned a comprehensive assessment of the bridge's structural integrity.Engineering analysis revealed that while the two main arches still meet current regulations, the piers and deck have weakened and require attention—particularly for heavy vehicle traffic.

The bridge's current width no longer provides adequate space for vehicles, pedestrians, and cyclists to pass safely. Future improvements will include comprehensive parapets, pavements and road surface maintenance, along with a structural upgrade of the deck and support system. Plans may involve widening the cross-section, a project for which the Municipality of Gorizia began preliminary steps in 2023.